Understanding the question and answering patterns through Class 12 Geography Question Answer in Hindi Chapter 5 भूसंसाधन तथा कृषि will prepare you exam-ready.

Class 12 Geography Chapter 5 in Hindi Question Answer भूसंसाधन तथा कृषि

अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न 1.

भू-उपयोग सम्बन्धी अभिलेख कौनसा विभाग रखता है –

(क) सर्वेक्षण विभाग

(ख) भू-राजस्व विभाग

(ग) योजना आयोग

(घ) वन मन्त्रालय।

उत्तर:

(ख) भू-राजस्व विभाग

प्रश्न 2.

भू-राजस्व विभाग ने भूमि को उपयोगिता के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है?

(क) आठ

(ग) अठारह

(ख) बारह

(घ) नौ।

उत्तर:

(घ) नौ।

प्रश्न 3.

एक वर्ष से अधिक किन्तु पाँच वर्षों से कम समय तक कृषि – रहित रहने वाली भूमि कहलाती है-

(क) पुरातन परती भूमि

(ख) वर्तमान परती भूमि

(ग) कृषि योग्य व्यर्थ भूमि

(घ) कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि।

उत्तर:

(क) पुरातन परती भूमि

![]()

प्रश्न 4.

चावल एक फसल है-

(क) उष्णकटिबन्धीय फसल

(ख) उष्ण आर्द्र कटिबन्धीय फसल

(ग) शीतोष्ण कटिबन्धीय फसल

(घ) उप-आर्द्र कटिबन्धीय फसल।

उत्तर:

(ख) उष्ण आर्द्र कटिबन्धीय फसल

प्रश्न 5.

निम्न में से कौनसे राज्य पारम्परिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं हैं?

(क) पंजाब व हरियाणा

(ख) तमिलनाडु व आन्ध्र प्रदेश

(ग) पंजाब व उत्तर प्रदेश

(घ) हरियाणा व उत्तर प्रदेश

उत्तर:

(क) पंजाब व हरियाणा

प्रश्न 6.

दक्षिण व मध्य भारत के अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल कौनसी है?

(क) बाजरा

(ख) ज्वार

(गं) गेहूँ

(घ) मक्का।

उत्तर:

(ख) ज्वार

प्रश्न 7.

भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम की गई थी-

(क) असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में

(ख) दार्जिलिंग में

(ग) नीलगिरि पहाड़ियों पर

(घ) जलपाईगुडी में।

उत्तर:

(क) असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में

![]()

प्रश्न 8.

भारत में मुख्यत: कॉफी की कौनसी किस्म का अधिक उत्पादन किया जाता है?

(क) अरेबिका

(ग) लिबेरिका

(ख) रोबस्ता

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(क) अरेबिका

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

चाय की कृषि के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? है?

उत्तर:

अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा।

प्रश्न 2.

हरित क्रान्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या

उत्तर:

खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में भारी वृद्धि होना।

प्रश्न 3.

गेहूँ को बोते समय और पकते समय तापमान कितना होना चाहिए?

उत्तर:

बोते समय 100-150 से और पकते समय 200 से; से 28° से. तक।

प्रश्न 4.

भारत में निर्यातित तीन मुख्य कृषि उत्पादों के नाम बताइये।

उत्तर:

चाय, कॉफी और गरम मसाले।

प्रश्न 5.

पश्चिम बंगाल में चाय के तीन उत्पादक क्षेत्र कौनसे हैं? नाम लिखिए।

उत्तर:

- दार्जिलिंग

- जलपाईगुडी और

- कूचबिहार

प्रश्न 6.

भारत का किन दो फसलों के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है?

उत्तर:

- चाय तथा

- जूट।

प्रश्न 7.

भारत में उत्पादित किन्हीं तीन उष्ण कटिबंधीय फसलों के नाम बताइये ।

उत्तर:

- कपास

- गन्ना और

- कॉफी।

प्रश्न 8.

परती भूमि किसे कहते हैं?

उत्तर:

वह भूमि, जिस पर एक से पाँच वर्ष तक कोई फसल नहीं उगाई गई हो, परती भूमि कहलाती है।

![]()

प्रश्न 9.

कोई तीन उद्देश्य बताइये, जिनके लिए मानव भूमि का प्रयोग करता है।

उत्तर:

मानव

- उत्पादन करने

- मनोरंजन कार्य एवं

- निवास स्थल हेतु भूमि का प्रयोग करता है।

प्रश्न 10.

पश्चिम बंगाल के किसान चावल की कौनसी तीन फसलें लेते हैं? नाम लिखिए।

उत्तर:

- औस

- अमन तथा

- बोरो पश्चिम बंगाल की तीन चावल फसलें हैं।

प्रश्न 11.

स्थायी चरागाह क्षेत्र पर किसका स्वामित्व होता है?

उत्तर:

स्थायी चरागाह क्षेत्र के निजी स्वामित्व वाले एक छोटे से भू-भाग को छोड़कर शेष भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है।

प्रश्न 12.

निवल बोया क्षेत्र किसे कहते हैं?

उत्तर:

वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है।

प्रश्न 13.

गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में वृद्धि का क्या कारण है?

उत्तर:

कृषि योग्य व्यर्थ भूमि तथा कृषि भूमि पर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों की अधिक निर्भरता।

प्रश्न 14.

भारत में विश्व के कितने प्रतिशत चावल और गेहूँ का उत्पादन होता है?

उत्तर:

भारत विश्व का 21.6 प्रतिशत चावल और 12.3 प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करता है।

प्रश्न 15.

बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि उपयोग के किन वर्गों के क्षेत्रीय अनुपात में कमी हुई है ?

उत्तर:

देश में निरन्तर बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, चरागाह भूमि एवं निवल बोए गए क्षेत्र में कमी आई है।

प्रश्न 16.

कृषि गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है?

उत्तर:

![]()

प्रश्न 17.

आर्द्रता आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है?

उत्तर:

उपलब्ध आर्द्रता के स्रोत के आधार पर कृषि दो प्रकार की होती है –

- सिंचित कृषि तथा

- वर्षां निर्भर या बारानी कृषि

प्रश्न 18.

उत्तर भारत में खरीफ ऋतु में सामान्यतः कौनसी फसलों की कृषि की जाती है ?

उत्तर:

उत्तर भारत में खरीफ फसल ऋतु में मुख्यतः चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार तथा अरहर की कृषि की जाती है।

प्रश्न 19.

दक्षिणी भारत में खरीफ तथा रबी, दोनों फसल ऋतुओं में बोई जाने वाली किन्हीं चार फसलों के नाम बताइए।

उत्तर:

दक्षिणी भारत में सामान्यतः चावल, मक्का, रागी तथा मूँगफली फसलों की कृषि खरीफ तथा रबी, दोनों फसल ऋतुओं में की जाती है।

प्रश्न 20.

वर्षानिर्भर कृषि कितने प्रकार की होती है ?

उत्तर:

वर्षानिर्भर कृषि, कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर दो प्रकार की होती है— शुष्क भूमि कृषि तथा आर्द्र भूमि कृषि ।

![]()

प्रश्न 21.

आर्द्र भूमि कृषि में कौनसी फसलें उगाई जाती हैं?

उत्तर:

इन क्षेत्रों में वे फसलें उगायी जाती हैं जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे- चावल, जूट, गन्ना आदि ।

प्रश्न 22.

देश में चावल उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम बताइए।

उत्तर:

देश में चावल उत्पादक प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु हैं।

प्रश्न 23.

भारत में चावल की प्रति हैक्टेयर अधिक पैदावार वाले राज्यों के नाम बताइये।

उत्तर:

भारत में चावल की प्रति हैक्टेयर अधिक पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों में है।

प्रश्न 24.

देश में गेहूँ उत्पादित करने वाले मुख्य क्षेत्र कौनसे हैं ?

उत्तर:

देश में उत्पादित 85% गेहूँ उत्तर गंगा के मैदान, मालवा पठार व हिमालय पर्वतीय श्रेणी में 2700 मी. ऊँचाई तक के क्षेत्र में पैदा होता है।

प्रश्न 25.

गेहूँ के पाँच प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम बताइए।

उत्तर:

गेहूँ के पाँच प्रमुख उत्पादक राज्य – उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान हैं।

प्रश्न 26.

किन प्रदेशों में वर्षा आधारित गेहूँ की कृषि की जाती है?

उत्तर:

देश में मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू- कश्मीर में गेहूँ की कृषि वर्षा आधारित है।

प्रश्न 27.

ज्वार उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम बताइये।

उत्तर:

देश में ज्वार उत्पादक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना हैं।

प्रश्न 28.

देश में बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य कौनसे हैं ?

उत्तर:

देश में बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा हैं।

प्रश्न 29.

मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम बताइये।

उत्तर:

देश में मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्यप्रदेश, बिहार, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान व उत्तरप्रदेश हैं।

प्रश्न 30.

देश में दालों की खेती किन क्षेत्रों में की जाती है?

उत्तर:

देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर-पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है।

प्रश्न 31.

देश में चना उत्पादक प्रमुख राज्य कौनसे हैं?

उत्तर:

देश में चना उत्पादक प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान हैं।

प्रश्न 32.

अरहर उत्पादक प्रमुख पाँच राज्यों के नाम बताइये।

उत्तर:

देश में अरहर उत्पादक प्रमुख पाँच राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्यप्रदेश हैं।

![]()

प्रश्न 33.

भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र कौनसे हैं ?

उत्तर:

भारत में मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भाग तथा आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना व रायलसीमा प्रदेश प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं।

प्रश्न 34.

भारत में बोई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलों के नाम बताइए।

उत्तर:

भारत में तिलहन फसलों में मुख्यतया मूँगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी की कृषि की जाती है।

प्रश्न 35.

मूँगफली उत्पादक प्रमुख राज्य कौनसे हैं? किन्हीं पाँच के नाम बताइये ।

उत्तर;

देश में गुजरात, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्य मूँगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं।

प्रश्न 36.

देश में तोरिया व सरसों उत्पादक अग्रणी राज्यों के नाम बताइये ।

उत्तर:

देश में इन तिलहनों के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल हैं।

प्रश्न 37.

देश के अधिकांश सोयाबीन का उत्पादन किन राज्यों द्वारा किया जाता है?

उत्तर:

देश में अधिकतर सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों के द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 38.

सूरजमुखी की खेती किन क्षेत्रों में की जाती है?

उत्तर:

सूरजमुखी की फसल का सान्द्रण मुख्यतः राजस्थान, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा इससे जुड़े महाराष्ट्र के कुछ भागों तक है।

प्रश्न 39.

भारत में किस प्रकार की कपास का उत्पादन किया जाता है?

उत्तर:

भारत में सामान्यतः छोटे रेशे वाली भारतीय कपास तथा लम्बे रेशे वाली अमेरिकन कपास का उत्पादन किया जाता है।

प्रश्न 40.

‘नरमा’ से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास को ‘नरमा’ कहा जाता है।

प्रश्न 41.

देश में कपास उत्पादक अग्रणी राज्य कौनसे हैं?

उत्तर:

देश में महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब तथा हरियाणा राज्य कपास उत्पादन में अग्रणी हैं।

प्रश्न 42.

जूट का प्रयोग किन कार्यों में किया जाता है ?

उत्तर:

सामान्यतः मोटे वस्त्र, बोरे, थैला व अन्य कई प्रकार के घरेलू व सजावटी सामान बनाने में जूट के रेशे का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 43.

देश में जूट उत्पादक तीन प्रमुख राज्यों के नाम बताइये ।

उत्तर:

देश में पश्चिम बंगाल, बिहार व असम जूट उत्पादित करने वाले प्रमुख राज्य हैं।

प्रश्न 44.

गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम बताइये।

उत्तर:

देश में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना व आन्ध्र प्रदेश राज्य गन्ना उत्पादित करने वाले प्रमुख राज्य हैं।

प्रश्न 45.

चाय की पत्तियों में कौनसे तत्त्वों की अधिकता होती है?

उत्तर:

चाय की पत्तियों में कैफिन तथा टैनिन नामक तत्त्वों की अधिकता पाई जाती है।

प्रश्न 46.

चाय सामान्यतः किन क्षेत्रों में बोई जाती है?

उत्तर:

चाय उष्ण- आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबन्धीय जलवायु वाले पहाड़ी भागों पर अच्छे अपवाह वाली मृदा में बोई जाती है।

प्रश्न 47.

देश में चाय उत्पादित करने वाले प्रमुख राज्य कौनसे हैं?

उत्तर:

देश में असम के साथ-साथ पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु चाय उत्पादित करने वाले प्रमुख राज्य हैं।

![]()

प्रश्न 48.

भारत में कॉफी की कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है?

उत्तर:

भारत में मुख्यत: कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में पश्चिम घाट की उच्च भूमि पर कॉफी की कृषि की जाती है।

प्रश्न 49.

भारत किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है?

उत्तर:

भारत चाय व जूट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है।

प्रश्न 50.

भारतीय कृषि के जुड़वां संकट किनको कहा गया है?

उत्तर:

सूखा तथा बाढ़ को भारतीय कृषि के जुड़वां संकट कहा जाता है।

प्रश्न 51.

देश में अंग्रेजी शासन के दौरान कितने प्रकार की भू-राजस्व प्रणालियाँ प्रचलित थीं?

उत्तर:

अंग्रेजी शासन के दौरान देश में तीन प्रकार की भू-राजस्व प्रणालियाँ – महालवाड़ी, रैयतवाड़ी तथा जमींदारी प्रथा प्रचलित थीं।

प्रश्न 52.

संसाधन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

वातावरण में या पृथ्वी पर विद्यमान उपयोगी तत्त्व जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होते हैं, संसाधन कहलाते हैं।

प्रश्न 53.

‘खरीफ’ की मुख्य फसलें कौनसी हैं ?

उत्तर:

देश में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास, जूट, मूँगफली, सोयाबीन आदि खरीफ की फसलें हैं।

लघुत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

रिपोर्टिंग क्षेत्र (प्रतिवेदन क्षेत्र) एवं भौगोलिक क्षेत्र में अन्तर बताइये।

उत्तर:

भू-उपयोग सम्बन्धी अभिलेख भूराजस्व विभाग रखता है। इसके द्वारा निकाले गये भू-उपयोग संवर्गों का रिपोर्टिंग क्षेत्र होता है जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है। भू-राजस्व तथा सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत कुल क्षेत्र में मूलभूत अन्तर यह होता है कि भूराजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित होता है जो कम या अधिक हो सकता है जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाजन के सर्वेक्षण पर आधारित होता है तथा यह स्थायी होता है।

![]()

प्रश्न 2.

हरित क्रांति की उपलब्धियाँ क्या हैं?

उत्तर:

हरित क्रान्ति की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ निम्न प्रकार से हैं –

- कृषि में रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशियों का उपयोग शुरू हुआ।

- सिंचाई की सुविधाओं में सुधार और विस्तार किया गया।

- मैक्सिको से गेहूँ और फिलीपींस से चावल के अधिक उपज देने वाले बीज भारत लाए गए।

- कृषि आधारित उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया गया।

- कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई।

- कृषि यंत्रों के अधिक उपयोग को प्रोत्साहन मिला।

प्रश्न 3.

परती भूमि किसे कहते हैं? भूमि को परती क्यों छोड़ा जाता है?

उत्तर:

परती भूमि- निरन्तर फसल उत्पादित करते रहने से भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आती जाती है। इसलिए भूमि को कुछ समय के लिए कृषि रहित छोड़ दिया जाता है। इस भूमि को परती भूमि कहते भूमि को परती छोड़ने का कारण हैं। भूमि को परती इसलिए छोड़ा जाता है जिससे वह अपनी खोई हुई उर्वरता को प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त कर सके।

प्रश्न 4.

वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वास्तविक वन क्षेत्र में क्या अन्तर है? लिखिए।

उत्तर:

वर्गीकृत वन क्षेत्र के अन्तर्गत सरकार उन समस्त क्षेत्रों का सीमांकन करती है, जहाँ पर वन विकसित हो सकते हैं। इसके विपरीत वास्तविक वन क्षेत्र के अन्तर्गत वह समस्त क्षेत्र सम्मिलित होता है, जहाँ वनों का अस्तित्व वर्तमान में मिलता है। वर्गीकृत वन क्षेत्र के लिए आवश्यक नहीं होता है कि वहाँ वास्तविक रूप से वन मिलें ही इस कारण वर्गीकृत वन क्षेत्र का क्षेत्रफल, वास्तविक वन क्षेत्र की तुलना में अधिक पाया जाता है।

प्रश्न 5.

दक्षिण भारत में पृथक् फसल ऋतुएँ क्यों नहीं पायी जाती हैं?

उत्तर:

परती भूमि- देश के दक्षिणी राज्यों में सम्पूर्ण वर्ष उच्चतम तापमान रहता है, जो किसी भी उष्ण कटिबंधीय फसल की कृषि के लिए उपयुक्त रहता है। अतः दक्षिणी भागों में जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वहाँ पर एक कृषि वर्ष में एक ही फसल तीन बार उगाई जा सकती है। इसी कारण इन क्षेत्रों में पृथक् फसल ऋतुएँ नहीं पायी जाती हैं।

प्रश्न 6.

पारम्परिक कृषि पद्धति तथा आधुनिक कृषि पद्धति में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

| पारम्परिक कृषि पद्धति | आधुनिक कृषि पद्धति |

| 1. इस कृषि पद्धति में भूजोतों का आकार छोटा होता है। | इस पद्धति में भू-जोतों का आकार चकबन्दी के कारण मध्यम होता है। |

| 2. इसमें उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग कम होता था। | इस पद्धति में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का अधिक प्रयोग होता है। |

| 3. इस कृषि पद्धति में आधुनिक कृषि साधनों व जल सिंचाई के साधनों की कमी थी। | इस कृषि पद्धति में आधुनिक कृषि साधन, मशीनरी, कृषि यन्त्र तथा जल सिंचाई का अधिक प्रयोग होता है। |

प्रश्न 7.

अर्थव्यवस्था का आकार भू-उपयोग को किस प्रकार प्रभावित करता है?

उत्तर:

अर्थव्यवस्था के आकार को उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है, जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा इसी प्रकार के अन्य कारकों पर निर्भर होता है। इसके बदलने के परिणामस्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है तथा सीमांत भूमि को भी उपयोग में लाया जाता है।

प्रश्न 8.

पंजाब तथा हरियाणा में 100 सेमी. से कम वार्षिक वर्षा होते हुए भी चावल एक मुख्य फसल क्यों है?

अथवा

पंजाब व हरियाणा के पारम्परिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं होने पर भी यहाँ चावल की अधिक पैदावार होने के क्या कारण हैं?

उत्तर:

पंजाब व हरियाणा के सिंचित क्षेत्रों में हरित क्रांति के अन्तर्गत 1970 में चावल की कृषि प्रारम्भ की गई थी। यहां उपजाऊ मृदा, उच्च तापमान, उत्तम किस्म के बीज का प्रयोग, अपेक्षाकृत अधिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग तथा शुष्क जलवायु के कारण फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने के कारण चावल की पैदावार अधिक है।

प्रश्न 9.

शुष्क भूमि कृषि से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

शुष्क भूमि कृषि – भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों / प्रदेशों तक सीमित है, जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ग्वार (चारा फसलें) आदि उगाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियाँ अपनाई जाती हैं।

![]()

प्रश्न 10.

देश में कपास के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौनसे हैं? लिखिए।

उत्तर:

देश में कपास के तीन मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, जो निम्न प्रकार से हैं-

- उत्तर-पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान।

- पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र।

- दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु के पठारी भाग।

प्रश्न 11.

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाये थे?

उत्तर:

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु अग्र उपाय अपनाये-

- व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों को उगाना।

- कृषि गहनता को बढ़ाना।

- कृषि योग्य बंजर तथा परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना।

प्रश्न 12.

हरित क्रांति के अन्तर्गत उन्नत किस्मों की कृषि भारत में सर्वप्रथम किन क्षेत्रों में तथा किस प्रकार की गई ?

उत्तर:

भारत ने हरित क्रांति के अन्तर्गत गेहूं व चावल की उन्नत किस्मों को पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद की अधिक मात्रा के साथ अपनाया। इन स्थानों पर हरित क्रान्ति के काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए।

प्रश्न 13.

शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादकता कम क्यों है?

उत्तर:

शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों की अनुपलब्धता होने के कारण कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। इस कारण शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर मोटे अनाज, दालों तथा तिलहन की कृषि की जाती है। इस प्रकार सिंचाई के अभाव तथा वर्षा आधारित फसल होने के कारण ही इन क्षेत्रों में फसल उत्पादकता कम होती है।

प्रश्न 14.

भारत में अनाज उत्पादन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

अनाज- भारत में कुल बोये क्षेत्र के लगभग 54 प्रतिशत भाग पर अनाज बोये जाते हैं। भारत विश्व का लगभग 11 प्रतिशत अनाज उत्पन्न करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर आता है। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, जिन्हें उत्तम अनाजों तथा मोटे अनाजों आदि में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तम अनाजों में मुख्यतः चावल व गेहूँ तथा मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, मक्का व रागी आदि को सम्मिलित किया जाता है।

प्रश्न 15.

सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA) पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कृषि को अधिक विशिष्ट, स्थायी, पारिश्रमिक और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए स्थान विशिष्ट एकीकृत समग्र कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर और उपयुक्त मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हैं। सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ( RKVY) जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है।

प्रश्न 16.

किसान पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

कृषि से सम्बन्धित किसी भी जानकारी की तलाश के लिए किसान पोर्टल किसानों के लिए एक मंच है। किसानों के बीमा, कृषि भण्डारण, फसलों, विस्तार गतिविधियों, बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। उर्वरकों, बाजार मूल्य, पैकेज और प्रथाओं, कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं के विवरण भी दिए गए हैं। मिट्टी की उर्वरता, भण्डारण, बीमा से सम्बन्धित ब्लॉक स्तर का विवरण, प्रशिक्षण आदि एक इंटरेक्टिव मानचित्र में उपलब्ध हैं। उपयोगकर्त्ता फार्म फ्रैंडली हँडबुक, योजना दिशा निर्देश आदि भी डाउनलोड कर सकते हैं।

![]()

प्रश्न 17.

भूमि संसाधनों का क्या महत्त्व है? तीन तथ्य बताइये।

उत्तर:

भूमि संसाधनों का महत्त्व सामान्यतः उन लोगों के लिए अधिक है, जिनकी आजीविका कृषि पर पूर्ण रूप से निर्भर होती है अतः भूमि संसाधनों के महत्व को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है-

- चूँकि कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों में इसके योगदान की तुलना में अधिक है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से गरीबी से सम्बन्धित होती है।

- कृषि उत्पादकता को अन्य कार्यों की अपेक्षा भूमि की गुणवत्ता सबसे अधिक प्रभावित करती है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में भू-स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के साथ-साथ सामाजिक मूल्य भी है। भूमि समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ निजी विपत्ति में एक सुरक्षा की भाँति भी कार्य करती है।

प्रश्न 18.

भारत में निवल बोए गए क्षेत्र में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है?

उत्तर:

भारत में वृद्धि की सीमित सम्भावना वाले निवल बोए गए क्षेत्र को भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित कर ही बढ़ाया जा सकता है। इस प्रौद्योगिकी को दो तरह से काम में लिया जा सकता है-

- प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाने में।

- एक कृषि वर्ष में गहन भूमि उपयोग से सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में इसमें सीमित भूमि से भी कुल उत्पादन बढ़ने के साथ श्रमिकों की माँग में भी वृद्धि होती है। अतः स्पष्ट है कि कृषि गहनता को अपनाकर ही ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के साथ निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है।

प्रश्न 19.

भारत की प्रमुख फसल ऋतुओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

देश के उत्तरी व आन्तरिक भागों में निम्नलिखित तीन फसल ऋतुएँ पाई जाती हैं –

(1) खरीफ फसल ऋतु खरीफ की फसलें मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के समय जून-जुलाई में बोई जाती हैं। इसमें मुख्यतः उष्ण कटिबन्धीय फसलें सम्मिलित हैं, जैसे-चावल, कपास, जूट, ज्वार, अरहर, बाजरा आदि।

(2) रबी फसल ऋतु यह शीत ऋतु में अक्टूबर- नवम्बर से प्रारम्भ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। इस समय उपलब्ध कम तापमान शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबन्धीय फसलें जैसे गेहूँ, चना, सरसों आदि फसलों की बुवाई में सहायक होता है।

(3) जायद फसल ऋतु यह एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है, जो रबी की कटाई के बाद प्रारम्भ होती है। इसमें सामान्यतः तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियाँ व चारा फसलों की कृषि सिंचित भूमि पर की जाती है।

प्रश्न 20.

सिंचित कृषि के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

सिंचित कृषि सिंचाई के उद्देश्यों के आधार पर दो प्रकार की होती है-

1. रक्षित सिंचाई कृषि – इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा करके फसलों को नष्ट होने से बचाना है। अर्थात् इस प्रकार की कृषि में सिंचाई के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे फसल जल की कमी के कारण नष्ट न हो सके।

2. उत्पादक सिंचाई कृषि – इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना होता है। इसमें जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है।

प्रश्न 21.

खरीफ व रबी की फसलों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

| खरीफ फसल | रबी फसल |

| 1. दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के समय ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली फसलें, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। | वर्षा ऋतु के पश्चात् शीतकाल में अक्टूबर- नवम्बर में बोई जाने वाली फसलें, रबी की फसलें कहलाती हैं। |

| 2. यह फसलें शीतकाल से पहले पक कर तैयार हो जाती हैं। | यह फसलें ग्रीष्म काल से पूर्व मार्च-अप्रैल तक पक कर तैयार हो जाती हैं। |

| 3. इसमें मुख्यतः उष्णकटि बन्धीय फसलें जैसे-चावल, कपास, जूट, ज्वार आदि की कृषि की जाती है। | इस फसल ऋतु में मुख्यत: शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबन्धीय फसलें जैसे गेहूँ, चना, सरसों आदि बोये जाते हैं। |

प्रश्न 22.

भारत में प्रति हैक्टेयर कृषि उत्पादन विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम क्यों है?

उत्तर:

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। इसके उपरान्त भी भारतीय कृषि वर्तमान में भी रूढ़िवादी व पिछड़ी हुई अवस्था में है। इसके अतिरिक्त भारत में वर्षा का अनिश्चित व अनियमित होना, भूमि उपयोग का अव्यवस्थित क्रम में होना, कृषि में उत्तम व अधिक उत्पादन देने वाले बीजों और रासायनिक खादों का समुचित प्रयोग न होना, खेतों में भू-जोत आकार छोटा होना, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, कृषि शिक्षा, प्रौद्योगिकी व अनुसन्धान में कमी आदि कारणों के कारण भारत में प्रति हैक्टेयर कृषि उत्पादन विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम है।

![]()

प्रश्न 23.

रोपण कृषि से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

रोपण कृषि या बागानी कृषि, कृषि का एक विशिष्ट रूप होती है। इसमें पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नगदी फसलों की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में विस्तृत भू-भाग पर किसी एक प्रकार के फसल के बागान लगाए जाते हैं। इस कृषि में उद्योगों के समान बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इस कृषि में भारी मात्रा में पूँजी का निवेश किया जाता है। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः उष्ण व उपोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में की जाती है। इसके अन्तर्गत मुख्यतः चाय, कहवा, मसाले, रबड़ आदि की कृषि की जाती है।

प्रश्न 24.

भारत में कितने प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है? उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

कृषि भारतवासियों का मुख्य व्यवसाय है। देश में कुल कृषिकृत उपजों को निम्न वर्गों में रखा जा सकता –

1. खाद्यान्न फसलें- इसके अन्तर्गत अनाज व दालों को सम्मिलित किया जाता है। देश के कुल बोये गये क्षेत्र के लगभग 54 प्रतिशत भाग पर अनाज एवं लगभग 11 प्रतिशत भाग पर दालें बोई जाती हैं। खाद्यान्न फसलों में मुख्यत: गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, दालें आदि फसलों को उत्पादित किया जाता है।

2. औद्योगिक फसलें देश में औद्योगिक फसलों के अन्तर्गत गन्ना, कपास, जूट, तम्बाकू, तिलहन आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है।

3. बागाती एवं पेय फसलें देश में बागाती व पेय फसलों के अन्तर्गत चाय, कहवा / कॉफी, रबड़, सिनकोना, गर्म मसाले, कोको आदि फसलें उत्पादित की जाती हैं।

प्रश्न 25.

चाय के बागान पहाड़ी ढालों पर ही लगाए जाने का क्या कारण है?

उत्तर:

चाय एक उष्णकटिबन्धीय रोपण कृषि है, जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग में ली जाती है। चाय के बागान मुख्यतः पहाड़ी ढालों पर ही लगाए जाते हैं, क्योंकि चाय के पौधों के विकास के लिए इसकी जड़ों में जल एकत्रित होना हानिकारक होता है और पहाड़ी ढालों पर जल का अपवाह आसानी से हो जाता है, जिस कारण जल चाय के पौधों की जड़ों में एकत्रित नहीं रह पाता है। यही कारण है कि चाय के बागान पहाड़ी ढालों पर ही पाए जाते हैं।

प्रश्न 26.

अत्यधिक ऋणग्रस्तता के क्या गंभीर परिणाम हैं? क्या आप मानते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या ऋणग्रस्तता का परिणाम है?

उत्तर:

सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या न के बराबर होती है, जबकि आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ होते हैं। इन समस्याओं से उबरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थाओं तथा महाजनों से ऋण लेते हैं। कृषि से कम होती आय तथा फसलों के खराब होने से वे कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं और कर्जा न चुका पाने की स्थिति में आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में प्रतिवर्ष किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या ऋणग्रस्तता का ही परिणाम है।

प्रश्न 27.

भारत में गन्ना की कृषि एवं प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए।

उत्तर:

भारत में गन्ना की कृषि एवं उत्पादक क्षेत्र गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आई व उपाई जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है। गंगा-सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर बुवाई उत्तरप्रदेश तक सीमित है। पश्चिम भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र व गुजरात तक फैले हैं। दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्रप्रदेश के सिंचाई वाले भागों में की जाती है।

ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश था (2016)। यहाँ विश्व का 19 प्रतिशत गन्ने का उत्पादन होता है। उत्तरप्रदेश देश का 40 प्रतिशत गन्ना उत्पादन करता है। इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, . कर्नाटक तथा तमिलनाडु व आंध्रप्रदेश हैं, जहाँ इसका उत्पादन स्तर अधिक है। उत्तरी भारत में इसका उत्पादन कम है।

![]()

प्रश्न 28.

कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान परती भूमि एवं पुरातन परती भूमि को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर:

कृषि योग्य व्यर्थ भूमि-वह भूमि, जो पिछले पाँच वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषि रहित है, इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान परती भूमि – वह भूमि, जो एक कृषि वर्ष या इससे कम समय के लिए कृषि रहित छोड़ी जाती है, वर्तमान परती भूमि कहलाती है।

भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि को कुछ समय के लिए परती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस प्रकार परती छोड़ने से भूमि की क्षीण हुई उर्वरकता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से भूमि में वापस आ जाती है। पुरातन परती भूमि-यह भी कृषि योग्य भूमि होती। जब भूमि को एक वर्ष से अधिक लेकिन पाँच वर्षों से कम समय के लिए कृषि रहित रखा जाता है, तो वह भूमि पुरातन परती भूमि कहलाती है।

प्रश्न 29.

भारत में भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना क्यों आवश्यक है? समझाइये।

उत्तर:

भारत में निवल बोए क्षेत्र में बढ़ोतरी की सम्भावनाएँ बहुत ही सीमित हैं। इस कारण वर्तमान में भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना सर्वप्रमुख आवश्यकता : है।

भूमि बचत प्रौद्योगिकी को मूलतः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है –

1. वह प्रौद्योगिकी जो प्रति इकाई भूमि में बोई गई फसल विशेष की उत्पादकता को बढ़ाए।

2. वह प्रौद्योगिकी जो एक कृषि वर्ष में गहन भू- उपयोग से बोई जाने वाली सभी फसलों के उत्पादन को बढ़ाए।

इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सीमित भूमि से भी कुल उत्पादन में वृद्धि करने के साथ-साथ श्रमिकों की माँग को भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। भारत जैसे देशों में कृषि भूमि की कमी है, परन्तु श्रम की अधिकता पाई जाती है। अतः ऐसी स्थिति में फसल गहनता की आवश्यकता भू-उपयोग के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याओं को भी कम करने के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 30.

भूमि सुधारों की कमी भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है। स्पष्ट कीजिये।

उत्तर:

भूमि सुधारों की कमी भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है। भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित है। अंग्रेजी शासन के दौरान तीन भूराजस्व प्रणालियों-महालवाड़ी, रैयतवाड़ी तथ जमींदारी प्रथा में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भूमि सुधारों को प्राथमिकता तो दी गई, परन्तु यह सुधार कमजो राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। अधिकतर राज्य सरकारें राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने में अक्षम रहीं। भूमि सुधारों के लागू न होने के परिणामस्वरूप कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा, जिसके कारण कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया।

प्रश्न 31.

कृषि गहनता के विषय में लिखिए।

उत्तर:

कृषि गहनता – कृषि या शस्य गहनता से तात्पर्य एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की कुल संख्या है। इसका सम्बन्ध कृषि भूमि के गहन उपयोग से होता है। इस प्रकार कृषि गहनता एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में कई फसलों को बोकर अधिक उत्पदन प्राप्त करना है ।

कृषि ( शस्य / फसल ) गहनता की गणना निम्न प्रकार से की जाती है –

![]()

प्रश्न 32.

शुष्क एवं आर्द्र कृषि में दो अन्तर लिखिए।

उत्तर:

शुष्क एवं आर्द्र कृषि में अन्तर –

- शुष्क कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है, जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेमी से कम होती है जबकि आर्द्र कृषि सामान्यतः बाढ़ तथा मृदा अपरदन वाले प्रदेशों में की जाती है।

- शुष्क कृषि में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें, जैसे-रागी, बाजरा, चना आदि उगाई जाती हैं जबकि आर्द्र कृषि में वे फसलें उगाई जाती हैं, जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे-चावल, गन्ना, जूट आदि।

निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

देश के भूमि उपयोग वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

भारत में भू-उपयोग वर्गीकरण देश के भू-राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भूमि उपयोग वर्गीकरण निम्न प्रकार से है-

(1) वनों के अधीन क्षेत्र – सामान्यतः वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अन्तर्गत आने वाले वास्तविक क्षेत्र मे अन्तर होता है। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया गया है कि इसमें वह क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं, जहाँ वन विकसित हो सकते हैं। भू-राजस्व विभाग ने अपने वर्गीकरण में वर्गीकृत वन क्षेत्र को ही अपनाया है। इस प्रकार इस संवर्ग के क्षेत्रफल में तो वृद्धि हो सकती है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उस क्षेत्र में वास्तविक रूप से भी वन उपस्थित हों।

(2) बंजर एवं व्यर्थ भूमि – वह भूमि, जिसको वर्तमान में प्रचलित नवीन प्रौद्योगिकी की सहायता से भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, को इस संवर्ग में सम्मिलित करते हैं। सामान्यतः बंजर पहाड़ी भू-भाग, मरुस्थल, खड्डे आदि को कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किया जाता है।

(3) गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि – इस संवर्ग में ग्रामीण व शहरी बस्तियाँ, अवसंरचना जैसे सड़क, नहर आदि, उद्योग, दुकान आदि में प्रयुक्त भूमि को सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतः द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यकलापों में वृद्धि होने से भूमि उपयोग के इस संवर्ग में भी वृद्धि होती है।

![]()

(4) स्थायी चरागाह क्षेत्र – इस प्रकार की अधिकांश भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का अधिकार होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा भू-भाग निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि ‘साझा सम्पत्ति संसाधन’ कहलाती है।

(5) विविध तरु फसलों व उपवनों के अन्तर्गत क्षेत्र भूमि उपयोग के इस संवर्ग में उद्यान एवं फलदार वृक्षों वाली भूमि को सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतः निवल बोए गये क्षेत्र में इसको सम्मिलित नहीं करते हैं। इस प्रकार की अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में होती है।

(6) कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वह भूमि, जो पिछले पाँच वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषि रहित है, इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इस कारण वर्तमान में इस संवर्ग के क्षेत्रीय -अनुपात में गिरावट आई है।

(7) वर्तमान परती – भूमि वह भूमि, जो एक कृषि वर्ष या इससे कम समय के लिए कृषि रहित छोड़ी जाती है, वर्तमान परती भूमि कहलाती है। इस प्रकार परती छोड़ने से भूमि की क्षीण हुई उर्वरकता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से भूमि में वापस आ जाती है।

(8) पुरातन परती – भूमि यह भी कृषि योग्य भूमि होती है। जब भूमि को एक वर्ष से अधिक लेकिन पाँच वर्षों से कम समय के लिए कृषि रहित रखा जाता है, तो वह भूमि पुरातन परती भूमि कहलाती है।

(9) निवल बोया गया क्षेत्र – भूमि उपयोग का वह वर्ग, जिसमें फसलें उगाई और काटी जाती हैं, वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात के बढ़ने के कारण निवल बोए गए क्षेत्र के अनुपात में कमी आई है।

प्रश्न 2.

कृषि पर निर्भर लोगों के लिए भू-संसाधनों का महत्त्व बतलाते हुए भारत में कृषि भू-उपयोग की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

भारत में कृषि भू-उपयोग भारत मुख्यतया एक कृषि प्रधान देश है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है। परन्तु भू-संसाधनों का महत्त्व उन व्यक्तियों के लिए ही अधिक होता है, जिनकी आजीविका पूर्णतया कृषि पर निर्भर होती है। यह अग्र प्रकार स्पष्ट है –

(1) कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों अर्थात् द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की तुलना में अधिक होता है। अतः कृषि पूर्णतया भूमि पर आधारित होती है। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के लोगों की गरीबी से सम्बन्धित होती है।

(2) भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, जो अन्य कार्यों में नहीं है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के साथ – साथ सामाजिक मूल्य भी होता है। भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने में एक सहयोगी कारक होती है।

(4) भू-संसाधन प्राकृतिक आपदाओं और निजी विपत्ति के समय एक सुरक्षा की भाँति भी कार्य करता है।

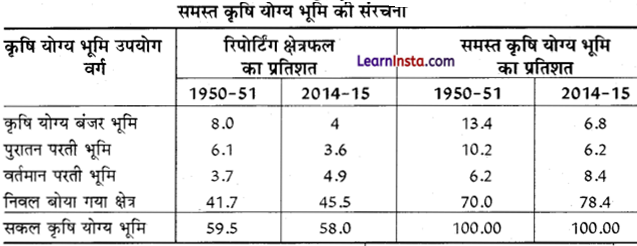

समस्त कृषि योग्य भूमि की संरचना – देश में निवल बोए गये क्षेत्र, सभी प्रकार की परती भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमियों के योग से समस्त कृषि भूमि संसाधनों का अनुमान लगाया जा सकता है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्षों में समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र से कृषि भूमि के प्रतिशत में कमी आई है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग के क्षेत्रीय अनुपात में कमी के बावजूद भी कृषि योग्य भूमि में गिरावट दर्ज की गई है।

प्रश्न 3.

भूमि को स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? स्पष्ट करें।

उत्तर:

भूमि को स्वामित्व के आधार पर सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है –

I. निजी भू-सम्पत्ति।

II. साझा सम्पत्ति संसाधन।

I. निजी भूसम्पत्ति वर्ग इस वर्ग की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का निजी स्वामित्व अथवा कुछ व्यक्तियों के समूह का सम्मिलित रूप से निजी अधिकार होता है। इन सम्पत्तियों का प्रयोग वह व्यक्ति अथवा व्यक्ति विशेष का समूह ही कर सकता है, जिनका इन पर स्वामित्व होता है।

II. साझा सम्पत्ति संसाधन वर्ग इसके अन्तर्गत सम्मिलित भूमियाँ सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों की सरकार के स्वामित्व में होती हैं। साझा सम्पत्ति संसाधन घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी, पशुओं के लिए चारा तथा साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधीय पौधे आदि उपलब्ध कराती हैं। यह भूमि संसाधन ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन निर्वाह में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि अधिकांश कृषक व व्यक्ति भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर ही निर्भर होते हैं।

इनके साथ-साथ यह भूमि संसाधन महिलाओं के लिए भी विशेष महत्त्व रखते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चारा व ईंधन की लकड़ी के एकत्रीकरण का कार्य महिलाओं को ही करना पड़ता है। इन साझा भूमि संसाधनों के अभाव में इन्हें चारे तथा ईंधन की तलाश में दूर-दूर तक भटकना पड़ता है। इस प्रकार साझा सम्पत्ति संसाधनों को ‘सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन’ भी कहा जा सकता है। इन संसाधनों पर किसी विशेष का अधिकार न होकर सभी सदस्यों को इनके उपयोग का समान अधिकार होता है तथा साथ ही सभी के कुछ विशेष कर्त्तव्य भी होते हैं।

साझा सम्पत्ति संसाधनों के अन्तर्गत सामुदायिक वन, चरागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि को सम्मिलित किया जाता है, जिनका उपयोग एक परिवार से बड़ी इकाई करती है तथा यही इकाई इसके प्रबन्धन के दायित्वों का निर्वहन भी करती है। अतः स्पष्ट है कि साझा सम्पत्ति संसाधन एक प्रकार से सार्वजनिक स्थल होते हैं, जिनके उपयोग व संरक्षण का अधिकार व दायित्व सभी सदस्यों का होता है। यह किसी एक व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित न होकर पूरे समुदाय से सम्बन्धित होते हैं तथा सम्बन्धित व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

प्रश्न 4.

भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भारतीय कृषि के प्रकार आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि तथा वर्षा – निर्भर (बारानी) कृषि में वर्गीकृत किया जाता है –

(1) सिंचित कृषि – सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार पाये जाते हैं। जैसे-रक्षित सिंचाई कृषि तथा उत्पादक सिंचाई कृषि ।

- रक्षित सिंचाई कृषि-रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है, जिसका अभिप्राय यह हैं कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है।

- उत्पादक सिंचाई कृषि उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है। उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है।

(2) वर्षा निर्भर (बारानी) कृषि – वर्षा निर्भर कृषि भी कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता मात्रा के आधार पर दो वर्गों; शुष्क भूमि कृषि तथा आर्द्र भूमि कृषि में बाँटी जाती है।

- शुष्क भूमि कृषि भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे-रागी, बाजरा, मूँग, चना तथा ग्वार ( चारा फसलें) आदि उगाई जाती हैं तथा इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियाँ अपनाई जाती हैं।

- आर्द्र भूमि कृषि – आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अन्तर्गत वर्षा की मात्रा पौधों की जरूरत से अधिक होती है। ये प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं, जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना आदि तथा ताजे पानी की जलकृषि भी की जाती है।

प्रश्न 5.

भारत में खाद्यान्न फसल चावल एवं गेहूँ की कृषि तथा उसके उत्पादन क्षेत्रों के विषय में लिखिए।

उत्तर:

भारत में चावल की कृषि तथा उसके उत्पादक क्षेत्र चावल एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती है। भारत विश्व का 21.6% चावल उत्पादन करता है तथा चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। देश के कुल बोए क्षेत्र के एक-चौथाई भाग पर चावल बोया जाता है। देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु हैं।

चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों में अधिक है। दक्षिण राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की दो या तीन फसलें बोई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में चावल की तीन किस्में औस, अमन तथा बोरो पैदा की जाती हैं। पंजाब व हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं हैं। हरित क्रांति के अन्तर्गत इन राज्यों के सिंचित क्षेत्रों में चावल की कृषि 1970 से प्रारंभ की गई थी।

इसकी प्रति हैक्टेयर पैदावार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। भारत में गेहूँ की कृषि तथा उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भारत में चावल के बाद गेहूँ दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत विश्व का 12.3% गेहूं उत्पादन करता है। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। अतः इसे शरद् अर्थात् खरीफ ऋतु में बोया जाता । इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तक केन्द्रित है अर्थात् उत्तर गंगा का मैदान, मालवा पठार तथा हिमालय पर्वतीय श्रेणी में 2700 मीटर ऊँचाई तक का क्षेत्र है।

![]()

रबी फसल होने के कारण यह सिंचाई वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, लेकिन हिमालय के उच्च भागों में तथा मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्र में यह वर्षा पर निर्भर फसल है। देश के कुल बोये क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूँ की कृषि की जाती है। गेहूँ के पाँच प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान हैं। पंजाब व हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता (4000 किग्रा. प्रति हेक्टेयर) अधिक है जबकि उत्तरप्रदेश, राजस्थान व बिहार में प्रति हेक्टेयर मध्यम स्तर की है। मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में गेहूँ की कृषि वर्षा आधारित है तथा उत्पादकता कम है।

प्रश्न 6.

भारत में उत्पादित किन्हीं दो मोटे अनाजों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भारत में मोटे अनाजों के रूप में ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है।

(i) भारत में ज्वार की कृषि तथा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देश के कुल बोये गए क्षेत्र के 16.5% भाग पर ज्वार बोया जाता है। यह दक्षिण व मध्य भारत के अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। महाराष्ट्र राज्य अकेला, देश की आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना तथा आंध्रप्रदेश हैं। दक्षिण राज्यों में यह खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। परन्तु उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है तथा मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगायी जाती है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा आधारित फसल है तथा यहाँ इसकी उत्पादकता कम है।

(ii) भारत में बाजरा की कृषि तथा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र – भारत के पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थ है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। यह फसल देश के कुल बोये क्षेत्र के लगभग 5.2% पर बोई जाती है। बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश, राजस्थान व हरियाणा हैं। वर्षानिर्भर फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है तथा इसमें उतार-चढ़ाव है। कुछ वर्षों से सूखा प्रतिरोधक किस्मों के आगमन से तथा गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है।

(iii) भारत में मक्का की कृषि तथा प्रमुख उत्पादक – मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है, जो निम्न कोटि मिट्टी व अर्द्ध शुष्क जलवायवी परिस्थितियों में उगाई जाती है। यह फसल कुल बोये क्षेत्र के केवल 3.6% भाग में बोई जाती है। इसकी कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केन्द्रित नहीं है। यह पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्यप्रदेश, बिहार, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान व उत्तरप्रदेश अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक है। इसकी पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक है जो मध्य भागों की ओर कम होती जाती है।

प्रश्न 7.

भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें कपास तथा जूट का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

1. कपास

कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, जो देश के अर्थ- शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है भारत, छोटे रेशे वाली (भारतीय) व लंबे रेशे वाली (अमेरिकन) दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास देश के उत्तर- पश्चिमी भाग में ‘नरमा’ कहलाती है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। भारत का कपास उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। देश के समस्त बोए क्षेत्र के लगभग 47 प्रतिशत क्षेत्र पर कपास बोया जाता है।

भारत में कपास के तीन मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं –

- उत्तर-पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान।

- पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र।

- दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु के पठारी भाग।

कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा हैं। देश के उत्तर- पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले भागों में इसका प्रति हैक्टेयर उत्पादन अधिक है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के वर्षा निर्भर क्षेत्रों में कम है।

2. जूट

जूट पश्चिम बंगाल तथा इससे संस्पर्शी पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (बांगलादेश) में चला गया था। वर्तमान में भारत विश्व का लगभग 60 प्रतिशत जूट उत्पादित करता है। देश के कुल उत्पादन का तीन-चौथाई भाग पश्चिम बंगाल उत्पादित करता है बिहार व आसाम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 0.5 प्रतिशत भाग पर ही बोया जाता है।

प्रश्न 8.

भारत में चाय तथा कॉफी की कृषि का विवरण देते हुए इनके उत्पादक क्षेत्रों के विषय में लिखिए।

उत्तर:

1. भारत में चाय की कृषि व उत्पादक क्षेत्र- चाय एक रोपण कृषि है, जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है और विश्व की लगभग 21.1% चाय का उत्पादन करता है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है।

![]()

बाद में इसकी कृषि पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी भाग (दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूचबिहार जिलों) में प्रारंभ की गई। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलाइची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। असम के कुल शस्य क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है। देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग असम उत्पादित होता है। चाय के अन्य महत्त्वपूर्ण उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु हैं।

2. भारत में कॉफी की कृषि व उत्पादक क्षेत्र – कॉफी’ एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है।

कॉफी की तीन किस्में हैं –

अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की ‘अरेबिका कॉफी’ का उत्पादन करता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत माँग है। परन्तु भारत में विश्व की केवल 3.7% कॉफी का ही उत्पादन होता है। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया तथा होंडुराम के बाद भारत का विश्व में सातवाँ स्थान है। कर्नाटक, केरल व तलिनाडु में पश्चिम घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। देश के समस्त कॉफी उत्पादन का दो-तिहाई से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य में उत्पादित होता है।

प्रश्न 9.

देश में उत्पादित किन्हीं दो प्रमुख दालों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

1. चना:

चना देश में प्रमुख दाल फसल है। चना शीतकाल अर्थात् उपोष्ण कटिबन्धीय फसल है। चना मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य, पश्चिमी तथा उत्तर- पश्चिमी भागों में रबी फसल ऋतु में बोई जाती है। अतः इसकी कृषि के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं है। इसकी फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल एक या दो हल्की बौछारें या एक व दो बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के कुल बोये गये क्षेत्र के मात्र 2.8 प्रतिशत भाग पर ही चने की कृषि की जाती है।

उत्तर भारत की खादर भूमि चने की कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। चने की फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान इसकी उत्पादकता मुख्यतः कम है तथा सिंचित क्षेत्रों में भी इसकी उत्पादकता में एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच उतार-चढ़ाव पाया जाता है। हरियाणा, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रान्ति की शुरुआत के कारण चने के फसल क्षेत्रों में कमी आई है; क्योंकि इसके स्थान पर इन क्षेत्रों में गेहूँ की फसल बोई जाने लगी है।

2. अरहर:

यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसे तुर, लाल चना तथा पिजन पी. के नाम से भी जाना जाता है। अरहर देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में तथा सीमान्त भूक्षेत्रों पर बोई जाती है। अरहर मुख्यतया वर्षा आधारित फसल है, जो खरीफ फसल ऋतु में बोई जाती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 2 प्रतिशत भाग पर इसकी कृषि की जाती है। देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग एक तिहाई भाग अकेले महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश हैं। वर्षा आधारित फसल होने के कारण इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत कम तथा अनियमित है।

प्रश्न 10.

भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसलों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

तिलहनों की कृषि मुख्यतया खाद्य तेल निकालने के लिए की जाती है। देश में मालवा का पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भाग तथा आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना व रायलसीमा प्रदेश प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में कुल कृषिगत क्षेत्र के लगभग 14 प्रतिशत भाग पर तिलहन फसलों की कृषि की जाती है। देश की प्रमुख तिलहन फसलों में मूँगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी फसलों को सम्मिलित करते हैं।

1. मूँगफली:

भारत विश्व में 16.6 प्रतिशत मूंगफली का उत्पादन करता है। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। परन्तु दक्षिण भारत में यह रबी ऋतु में बोई जाती है। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6 प्रतिशत क्षेत्र में बोई जाती है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तमिलनाडु में जहाँ भी यह फसल आंशिक रूप से सिंचित है, वहाँ इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है। परन्तु आंध्रप्रदेश तथा कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है।

2. तोरिया व सरसों तोरिया और सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं, जैसे-राई, सरसों, तोरिया व तारामीरा आदि। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं तथा भारत के मध्य व उत्तर-पश्चिमी भाग में रबी की ऋतु में बोई जाती हैं। ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकतीं तथा इनके उत्पादन में वार्षिक उतार- चढ़ाव है। परन्तु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के साथ इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है।

इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग दो-तिहाई भाग सिंचित है। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के केवल 2.5 प्रतिशत भाग पर ही बोये जाते हैं। इनके उत्पादन का एक- तिहाई भाग राजस्थान में उत्पादित होता है तथा अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हरियाणा तथा मध्य प्रदेश हैं। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा तथा पंजाब में अपेक्षाकृत अधिक है।

3. सोयाबीन एवं सूरजमुखी यह भारत के अन्य महत्त्वपूर्ण तिलहन हैं। सोयाबीन अधिकतर मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90 प्रतिशत सोयाबीन पैदा करते हैं। सूरजमुखी की फसल का सांद्रण कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना तथा इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में है। देश- के उत्तरी भागों में यह एक गौण फसल है। लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इनका उत्पादन अधिक है।

प्रश्न 11.

भारत में कृषि विकास पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

भारत में कृषि विकास कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। देश में कृषि विकास हेतु हरित क्रान्ति सबसे महत्त्वपूर्ण क्रान्ति रही। सरकार द्वारा वर्तमान में भी कृषि विकास हेतु कई कार्यक्रम एवं योजनाएँ चलाई जा रही हैं। विकास की रणनीति स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जन अर्थव्यवस्था जैसी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसमें निम्न उपाय अपनाए गए –

- व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों का उगाया जाना।

- कृषि गहनता को बढ़ाना।

- कृषि योग्य बंजर तथा परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना।

प्रारंभ में इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। इस समस्या से उभरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम (IADP) तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (IAAP) प्रारंभ किए गए। परन्तु 1960 के दशक के मध्य में लगातार दो अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया। परिणामस्वरूप दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात करना। पड़ा। मैक्सिको से गेहूँ तथा फिलिपींस से चावल की अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में आयात की गयीं।

![]()

खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई वाले क्षेत्रों में पर्याप्त रासायनिक खाद के साथ उच्च उत्पादकता प्रदान करने वाली इन किस्मों की कृषि पर बल दिया गया। कृषि विकास की इस नीति से देश में खाद्यान्न उत्पादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे ‘हरित क्रांति’ कहा गया। प्रारंभ में ‘हरित क्रांति’ देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी परन्तु 1980 के प्रारंभ में इसे मध्य तथा पूर्वी भारत के भागों में भी लागू किया। 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भी भारतीय कृषि विकास को प्रभावित किया।

प्रश्न 12.

भारत में भू-उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के परिवर्तनों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

भारत में भू-उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के परिवर्तन- भारत में समय के साथ भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के तीन परिवर्तन हैं, जो निम्न प्रकार से हैं-

(i) अर्थव्यवस्था का आकार इसको उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है, जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा इसी प्रकार के अन्य कारकों पर निर्भर है। परिणामस्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है तथा सीमांत भूमि को भी उपयोग में लाया जाता है।

(ii) अर्थव्यवस्था की संरचना समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। प्राथमिक सेक्टर की तुलना में समय के साथ द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टरों में अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देश में एक सामान्य बात है। इस प्रक्रिया में धीरे-धीरे कृषि भूमि गैर कृषि सम्बन्धित कार्यों में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार के परिवर्तन शहरों के चारों तरफ अधिक तीव्र हैं, जहाँ कृषि भूमि को इमारतों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

(iii) कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव समय के साथ यद्यपि कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है, परन्तु भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता।

कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के लिए निम्नलिखित दो कारक उत्तरदायी होते हैं –

(क) प्राय: विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात क्रमशः समय के साथ-साथ घटता जाता है, परन्तु कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम होता है।

(ख) कृषि सेक्टर पर निर्भर जनसंख्या समय के साथ- साथ बढ़ती जाती है।

प्रश्न 13.

भारत में भू-उपयोग के किन संवर्गों में वृद्धि हुई है? वृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए।

अथवा

वर्ष 1950-51 से 2014-15 के दौरान भारत में भू-उपयोग संवर्गों में हुए परिवर्तन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

भारत में भू-उपयोग संवर्गों में हुए परिवर्तन-किसी क्षेत्र में भू-उपयोग, अधिकतर वहां की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भाँति, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी है। पिछले चार या पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख बदलाव आए हैं, जिसने देश के भू-उपयोग परिवर्तन को भी प्रभावित किया है। 1950-51 से 2014-15 के दौरान भारत में भू-उपयोग के तीन संवर्गों में वृद्धि तथा चार संवर्गों के अनुपात में गिरावट दर्ज की गई हैं।

वृद्धि दर्ज करने वाले संवर्ग- भारत में भू-उपयोग के प्रमुख संवर्गों में वृद्धि हुई है –

- वन क्षेत्र वन क्षेत्र 1950-51 में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 17% था जो 2014 -15 में बढ़कर 23.3 प्रतिशत हो गया है।

- गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि वर्ष 1950-51 में गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र की 3.2% थी जो 2014-15 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गई।

- वर्तमान परती भूमि यह भी 1950-51 के 3.7% से बढ़कर 2014 -15 में 4.9% हो गई।

- निवल बोया क्षेत्र – यह क्षेत्र 1950-51 में 417 प्रतिशत या जो बढ़कर 2014 -15 में 455 प्रतिशत हो गया।

वृद्धि के कारण-भू-उपयोग के ऊपर दिये संवर्गों में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्न हैं-

- गैर-कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम है। भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता औद्योगिक व सेवा सेक्टरों तथा अवसंरचना संबंधी विस्तार पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इसके साथ ही ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल भी बढ़ा है, जिस कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रसार कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि तथा कृषि भूमि की हानि पर हुआ है।

- वन क्षेत्र में वृद्धि उनके सीमांकन के कारण हुई है न कि वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि के कारण।

- वर्तमान परती भूमि में वृद्धि वर्षा की अनियमितता तथा फसल चक्र में होने वाले परिवर्तन के कारण हुई है।

- कृषि हेतु कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

गिरावट दर्ज करने वाले संवर्ग- बंजर व व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, चारागाहों, फसल वृक्षों के अन्तर्गत क्षेत्र तथा वर्तमान परती के अतिरिक्त परती भूमि के अनुपात में कमी हुई है।

कमी के कारण इसके निम्न कारण हो सकते हैं –

- समय के साथ जैसे-जैसे कृषि तथा गैर कृषि कार्यों हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा, वैसे-वैसे व्यर्थ एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में समयानुसार कमी आई।

- निवल बोए गए क्षेत्र में कमी का कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि का होना है।

- चारागाह भूमि के अनुपात में कमी का कारण कृषि भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव है।

प्रश्न 14.

भारतीय कृषि की समस्याओं का सविस्तार वर्णन कीजिए।

अथवा

भारतीय कृषि की किन्हीं चार समस्याओं की व्याख्या कीजिये।

उत्तर:

भारतीय कृषि की समस्याएँ भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार से है –

(1) अनियमित मानसून पर निर्भरता – भारतीय कृषि वर्तमान में भी मानसून पर निर्भर है। देश में कृषि क्षेत्र का केवल एक तिहाई भाग ही सिंचित है, शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर ही निर्भर है। भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति भी प्रभावित होती है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान जैसे क्षेत्रों में वर्षा का औसत बहुत ही कम है।

(2) निम्न उत्पादकता – अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता बहुत कम है। भारत में अधिकतर फसलों जैसे- चावल, गेहूँ, कपास व तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस तथा जापान से कम है। भूसंसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है।

![]()

(3) वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएँ तथा ऋणग्रस्तता – आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या न के बराबर होती है। अतः ‘सघन संसाधन दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ है। मानसून की अनियमितता एवं अन्य कारणों से कम होती आय तथा फसलों के खराब होने से ये किसान कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं।

(4) भूमि सुधारों की कमी भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित है। अंग्रेजी शासन के दौरान तीन भूराजस्व प्रणालियों-महालवाड़ी, रैयतवाड़ी तथा जमींदारी प्रथा में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भूमि सुधारों को प्राथमिकता तो दी गई, परन्तु यह सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णत: सफल नहीं हो पाए।

(5) छोटे खेत तथा विखंडित जोत – देश में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। 60 प्रतिशत से अधिक किसानों के पास एक हेक्टेयर से भी छोटे भू-जोत हैं और लगभग 40 प्रतिशत किसानों की जोतों का आकार तो 05 हेक्टेयर से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार निरन्तर सिकुड़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकांश भू-जोत बिखरी अवस्था में हैं।

(6) वाणिज्यीकरण का अभाव – देश के अधिकांश किसान अपनी जरूरत या स्वयं के उपभोग हेतु फसलों का उत्पादन करते हैं। इन किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू-संसाधन नहीं हैं। अधिकतर मध्यम तथा छोटे किसान खाद्यान्नों की कृषि ही करते हैं, जो उनकी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करती है। यद्यपि सिंचित क्षेत्रों में कृषि का आधुनिकीकरण और वाणिज्यीकरण हो रहा है।

(7) व्यापक अल्प रोजगारी – भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी है, जो सामान्यतः 4 से 8 महिने तक रहती है। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं हैं।

(8) कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण – भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। यह गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इससे मृदा उर्वरता क्षीण हो रही है। यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में अधिक है।

अत्यधिक सिंचाई के कारण कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांतता, लवणता तथा मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है। कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग के कारण मिट्टी में हानिकारक तत्त्वों का सांद्रण निरन्तर बढ़ता जा रहा है। सिंचित क्षेत्रों में खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन की प्रवृत्ति के कारण फसल प्रतिरूप में दलहन की कृषि विस्थापित हो गई है। इसके अतिरिक्त बहु- फसलीकरण में बढ़ोतरी के कारण परती भूमि में भी काफी मात्रा में कमी आई है।