Students can access the CBSE Sample Papers for Class 10 Hindi with Solutions and marking scheme Course B Set 5 will help students in understanding the difficulty level of the exam.

CBSE Sample Papers for Class 10 Hindi Course B Set 5 with Solutions

समय : 3 घंटा

पूर्णांक : 80

सामान्य निर्देश :

- इस प्रश्न-पत्र में दो खण्ड हैं- खंड ‘अ’ और ‘ब’।

- खंड ‘अ’ में उपप्रश्नों सहित 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- खंड ‘ब’ में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं।

- निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए।

- दोनों खंडों के कुल 18 प्रश्न हैं। दोनों खंडो के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।

- यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमश: लिखिए।

खण्ड ‘अ’ वस्तुपरक – प्रश्न

प्रश्न 1.

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए- (1 × 5 = 5)

साहित्य की शाश्वता का प्रश्न एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। क्या साहित्य शाश्वत होता है? यदि हाँ, तो किस मायने में ? क्या कोई साहित्य अपने रचनाकाल के सौ वर्ष बीत जाने पर भी उतना ही प्रासंगिक रहता है, जितना वह अपनी रचना के समय था? अपने समय या युग का निर्माता साहित्यकार क्या सौ वर्ष बाद की परिस्थितियों का भी युग-निर्माता हो सकता है। समय बदलता रहता है, परिस्थितियाँ और भावबोध बदलते हैं, साहित्य बदलता है और इसी के समानान्तर पाठक की मानसिकता और अभिरुचि भी बदलती है, अत: कोई भी कविता

अपने सामयिक परिवेश के बदल जाने पर ठीक वही उत्तेजना पैदा नहीं कर सकती, जो

सने अपने रचनाकाल के दौरान की होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि एक विशेष प्रकार के साहित्य के श्रेष्ठ अस्तित्व मात्र से वह साहित्य हर युग के लिए उतना ही विशेष आकर्षण

रखे, यह आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि वर्तमान युग में इंगला, दें पिंगला, सुषुम्ना, अनहद नाद आदि पारिभाषिक शब्दावली मन में विशेष भावोत्तेजन नहीं करती। साहित्य की श्रेष्ठता मात्र ही उसके नित्य आकर्षण का आधार नहीं है। उसकी श्रेष्ठता का युगयुगीन

आधार हैं, वे जीवन मूल्य तथा उनकी अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्तियाँ जो मनुष्य की स्वतन्त्रता तथा उच्च्तर मानव विकास के लिए पथ-प्रदर्शन का काम करती हैं। पुराने साहित्य का केवल वही श्री-सौन्दर्य हमारे लिए ग्राह्म होगा, जो नवीन जीवन मूल्यों के विकास

में सक्रिय सहयोग दे अथवा स्थिति रक्षा में सहायक हो। कुछ लोग साहित्य की सामाजिक प्रतिबद्धता को अस्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि साहित्यकार निरपेक्ष होता है और उस पर कोई भी दबाव आरोपित नहीं होना चाहिए। किन्तु वे भूल जाते हैं कि साहित्य के निर्माण

की मूल प्रेरणा मानव जीवन में ही विद्यमान रहती है। जीवन के लिए ही उसकी सृष्टि होती है। तुलसीदास जब स्वांत: सुखाय काव्य रचना करते हैं, तब अभिप्राय यह नहीं रहता कि मानव-समाज के लिए ही इस रचना का कोई उपयोग नहीं है, बल्कि उनके अंतःकरण में सम्पूर्ण संसार की सुख भावना एवं हित कामना सन्निहित रहती है। जो साहित्यकार अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को व्यापक लोक जीवन में सन्निविष्ट कर देता है, उसी के हाथों स्थायी एवं प्रेरणाप्रद साहित्य का सृजन हो सकता है।

(i) साहित्य की श्रेष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित करता है कि वह-

(क) व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाता है।

(ख) लोक व्यवहार की पराकाष्ठा पर प्रतिक्रिया देता है।

(ग) सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत को बाधित करता है।

(घ) पथ-प्रशस्त कर मूल्यों का समावेश करके कला भाव जगाता है।

उत्तर:

(घ) पथ-प्रशस्त कर मूल्यों का समावेश करके कला भाव जगाता है।

व्याख्यात्मक हल:

साहित्य की श्रेष्ठता मात्र ही उसके नित्य आकर्षण का आधार नहीं है बल्कि उसकी श्रेष्ठता का निर्धारण उनके जीवन मूल्य तथा कलात्मक अभिव्यक्तियाँ मानव विकास के लिए पथ-प्रदर्शक का काम करती है।

![]()

(ii) निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए: ह।

कथन (A) : नवीन जीवन मूल्यों के विकास में सक्रिय सहयोग।

कारण (R) : नवाचार व मूल्यों को आत्मसात् कर आगे बढ़ना।

(क) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत हैं।

(ख) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

(ग) कथन (A) सही है तथा कारण (R) उसकी गलत व्याख्या करता है।

(घ) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

उत्तर:

(घ) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक हल:

नवीन जीवन मूल्यों के विकास में सक्रिय सहयोग से तात्पर्य नवाचार व मूल्यों को आत्मसात कर आगे बढ़ने से है।

(iii) कौन-सा साहित्य होना प्रासंगिक रहता है?

(क) साहित्य की श्रेष्ठता व उसका आकर्षण

(ख) सम्पूर्ण साहित्य का स्थायी व स्पष्ट आधार

(ग) लोक कल्याणकारी स्थायी एवं प्रेरणादायक

(घ) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(ग) लोक कल्याणकारी स्थायी एवं प्रेरणादायक

व्याख्यात्मक हल:

100 वर्ष बीत जाने पर भी साहित्य लोक कल्याणकारी, स्थायी एवं प्रेरणाप्रद रहता है। साहित्य के निर्माण की मूलप्रेरणा मानव जीवन में ही विद्यमान रहती है।

(iv) “साहित्यकार निरपेक्ष होता है और उस पर कोई भी दबाव आरोपित नहीं होना चाहिए।’ कथन किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है-

(क) सामाजिक कार्यकर्ता की विचारधारा

(ख) साहित्य की शाश्वत क्रियाशील विचारधारा

(ग) समाज के प्रति वचनबद्धता का अभाव

(घ) निरपेक्ष व्यक्तियों की सकारात्मकता

उत्तर:

(ग) समाज के प्रति वचनबद्धता का अभाव

व्याख्यात्मक हल:

‘साहित्यकार निरपेक्ष होता है’ प्रस्तुत कथन समाज के प्रति बचनबद्धता का अभाव मनोवृत्ति को प्रकट करता है।

(v) गद्यांश में प्रयुक्त मानव जीवन समस्त पद का विग्रह एवं समास भेद होगा-

(क) मानव या जीवन-दूंद्ग समास

(ख) मानव का जीवन-तत्पुरुष समास

(ग) मानव रूपी जीवन-द्विगु समास

(घ) मानव जो जीवन जीता है- अव्ययीभाव समास

उत्तर:

(ख) मानव का जीवन-तत्पुरुष समास

व्याख्यात्मक हल:

‘मानव जीवन’ सामासिक पद का समास विग्रह ‘मानव का जीवन’ तत्पुरुष समास उचित है।

प्रश्न 2.

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। (1×5=5)

गीता के इस उपदेश की लोग प्राय: चर्चा करते हैं कि कर्म करें, फल की इच्छा न करें। यह कहना तो सरल है पर पालन करना उतना सरल नहीं। कर्म के मार्ग पर आनंदपूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक न भी पहुँचे तो भी उसकी दशा कर्म न करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो कर्म करते हुए उसका जो जीवन बीता वह संतोष या आनंद में बीता, उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया।

फल पहले से कोई बना-बनाया पदार्थ नहीं होता। अनुकूल प्रयत्न-कर्म के अनुसार, उसके एक-एक अंग की योजना होती है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है। वह वैद्यों के यहाँ से तब तक औरधि ला-लाकर रोगी को देता जाता है, जब तक उसके चित्त में संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता रहता है, यह उसे कदापि प्राप्त न होता, यदि वह रोता हुआ बैठा रहता।

प्रयत्ल की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुःख में कटता। इसके अतिरिक्त रोगी के न अच्छे होने की दशा में भी वह आत्मग्लानि के उस कठोर दु:ख से बचा रहेगा, जो उसे जीवनभर यह सोच-सोचकर होता कि मैंने पूरा प्रयत्ल नहीं किया। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल-स्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन और शमन करते हुए कर्म करने से चित्त में जो तुष्टि होती है, वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है।

(क) कर्म करने वाले को फल न मिलने पर भी पछतावा नहीं होता, क्योंकि

(i) अंतिम फल पहुँच से दूर होता है

(ii) प्रयत्न न करने का भी पश्चाताप नहीं होता

(iii) वह आनंदपूर्वक काम करता रहता है

(iv) उसका जीवन संतुष्ट रूप से बीतता है

उत्तर :

(iv) उसका जीवन संतुष्ट रूप से बीतता है कर्म करने वाले को फल न मिलने पर भी पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसका जीवन संतुष्ट रूप से बीतता है, गीता के इस उपदेश की लोग प्रायः चर्चा करते हैं, कि कर्म करें, फल की इच्छा न करें। यह कहना तो सरल है पर पालन करना उतना सरल नहीं। कर्म के मार्ग पर आनंदपूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक न भी पहुँचे तो भी उसकी दशा कर्म न करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो कर्म करते हुए उसका जो जीवन बीता वह संतोष या आनंद में बीता, उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया।

(ख) घर के बीमार सदस्य का उदाहरण क्यों दिया गया है?

(i) पारिवारिक कष्ट बताने के लिए

(ii) नया उपचार बताने के लिए

(iii) शोक और दु:ख की अवस्था के लिए

(iv) सेवा के संतोष के लिए

उत्तर :

(iv) सेवा के संतोष के लिए घर के बीमार सदस्य का उदाहरण सेवा के संतोष के लिए दिया गया है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है। वह वैद्यों के यहाँ से तब तक औषधि ला-लाकर रोगी को देता जाता है, जब तक उसके चित्त में संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उंमेष होता रहता है, यह उसे कदापि प्राप्त न होता, यदि वह रोता हुआ बैठा रहता।

(ग) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. कर्म करने वाले व्यक्ति का जीवन संतोष में बीतता है।

2. कर्म का फल न प्राप्त करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अकर्मण्य की स्थिति अधिक अच्छी होती है।

3. कर्म का फल मनुष्य के जीवन में पहले से ही निश्चित होता है।

4. कर्म करना मनुष्य के वश की बात है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(i) केवल 1

(ii) 1 और 4

(iii) 1,2 और 3

(iv) 2 और 3

उत्तर :

(ii) 1 और 4 दिए गए कथनों में से सही क्थन हैं-कर्म करने वाले व्यक्ति का जीवन संतोष में बीतता है और कर्म करना मनुष्य के वश की बात है।

(घ) कर्मवीर का सुख किसे माना गया है?

(i) अत्याचार का दमन

(ii) कर्म करते रहना

(iii) कर्म करने से प्राप्त संतोष

(iv) फल के प्रति तिरस्कार भावना

उत्तर :

(iii) कर्म करने से प्राप्त संतोष कर्मवीर का सुख कर्म करने से प्राप्त संतोष को माना गया है। व्यक्ति का कर्म करते हुए उसका जो जीवन बीता वह संतोष या आनंद में बीता, उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया।

(ङ) ‘कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है’ पंक्ति के माध्यम से लेखक मनुष्य को प्रेरित कर रहे हैं।

(i) कर्म करने हेतु

(ii) फल की इच्छा करने हेतु

(iii) अकर्मण्य बने रहने हेतु

(iv) प्रतीक्षा करने हेतु

उत्तर :

(i) कर्म करने हेतु ‘ कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है’ पंक्ति के माध्यम से लेखक मनुष्य को कर्म करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है, कि कर्ता को वे कर्म ही फल-स्वरूप लगते हैं।

प्रश्न 3.

निर्देशानुसार ‘पदबंध’ पर आधारित पाँच बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए- (1 × 4 = 4)

(i) ‘मैं हाँफते हुए धीरे-धीरे दौड़ रहा था।’ – वाक्य में रेखांकित पदबंध है-

(क) संज्ञा पदबंध

(ख) क्रिया पदबंध

(ग) सर्वनाम पदबंध

(घ) क्रिया विशेषण पदबंध

उत्तर:

(घ) क्रिया विशेषण पदबंध

व्याख्यात्मक हल:

यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय: क्रिया से पहले आता है।

(ii) ‘उसकी कल्पना में वह अद्भुत साहसी युवक था। ‘ – इस वाक्य में संज्ञा पदबंध है-

(क) उसकी कल्पना में

(ख) वह अद्भुत साहसी

(ग) अद्भुत साहसी युवक

(घ) अद्भुत साहसी

उत्तर:

(ग) अद्भुत साहसी युवक

(iii) धीरे-धीरे सूरज डूबता जा रहा था।‘ – वाक्य में रेखांकित पदबंध है-

(क) संज्ञा पदबंध

(ख) सर्वनाम पदबंध

(ग) क्रिया पदबंध

(घ) क्रिया विशेषण पदबंध

उत्तर:

(ग) क्रिया पदबंध

(iv) ‘समुद्र किनारे ठंडी और भीगी बयार चल रही थी।’ – इस वाक्य में विशेषण पदबंध है-

(क) समुद्र किनारे ठंडी

(ख) किनारे ठंडी

(ग) ठंडी और भीगी

(घ) ठंडी और भीगी बयार

उत्तर:

(क) समुद्र किनारे ठंडी

(v) ‘लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले आप आज खामोश क्यों हैं?” – वाक्य में रेखांकित पदबंध हैः

(क) संज्ञा पदबंध

(ख) सर्वनाम पदबंध

(ग) विशेषण पदबंध

(घ) क्रिया पदबंध

उत्तर:

(ख) सर्वनाम पदबंध

प्रश्न 4.

निर्देशानुसार ‘रचना के आधार पर वाक्य भेद’ पर आधारित पाँच बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (1 x 4=4)

(क) ‘जब दुःशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया था, तब आपने ही चीर को बढ़ाया था।’ इस वाक्य का सरल वाक्य होगा

(i) दु:शासन द्वारा भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने पर आपने चीर बढ़ाया था।

(ii) दु:शासन ने भरी सभा में चीरहरण किया और आपने चीर बढ़ाया था।

(iii) आपने चीर बढ़ाया था, क्योंकि दु:शासन ने भरी सभा में चीरहरण किया था।

(iv) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर :

(i) दु:शासन द्वारा भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने पर आपने चीर बढ़ाया था।

(ख) सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए।

| सूची I | सूची II |

| A. सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रह्गा। | 1. संयुक्त वाक्य |

| B. जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। | 2. भाववाच्य |

| C. सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। | 3. मिश्र वाक्य |

कूट

A — B — C

(i) 1 — 3 — 2

(ii) 2 — 3 — 1

(iii) 3 — 1 –2

(iv) 1 — 2 — 3

उत्तर :

(ii) 2–3–1

(ग) ‘मेहनत न करने के कारण वह रह गया।’ दिए गए वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा

(i) उसने मेहनत नहीं की और वह रह गया।

(ii) उसने मेहनत नहीं की, इसलिए वह रह गया।

(iii) वह रह गया, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की।

(iv) उसने मेहनत भी नहीं की और रह भी गया।

उत्तर :

(ii) उसने मेहनत नहीं की, इसलिए वह रह गया।

(घ) निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य है

(i) लेख़क अज्वल दरजे में पास हुआ था।

(ii) सुभाष वाबू को पकड़ा और लॉंकअप में भेज दिया।

(iii) शैलैंद्र गौतकार ही नहीं, अपितु कवि भी थे।

(iv) जैसे ही सूरज बलता माँ पेड़ से पत्ता तोडने के लिए मना करती।

उत्तर :

(ii) सुभाष बाबू को पकड़ा और लॉकअप में भेज दिया।

(ङ) ‘माँ दूसरे अंडे को वचाने का प्रयास करने लगी, तभी माँ से वह अंडा भी गिर गया।’ रचना के आधार पर वाक्य का भेद है

(i) विधानवाचक वाक्य

(ii) मिश्र वाक्य

(iii) सरल वाक्य

(iv) संयुक्त वाक्य

उत्तर :

(ii) मिश्र वाक्य

प्रश्न 5.

निर्देशानुसार ‘समास’ पर आधारित पाँच बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए- (1 × 4 = 4)

(i) “राज्य व्यवस्था’ समस्त पद का सही समास-विग्रह और समास का नाम होगा- ह।

(क) राज्य की व्यवस्था – तत्पुरुष समास

(ख) राजा की व्यवस्था – तत्पुरुष समास

(ग) राजा के लिए व्यवस्था – कर्मधारय समास

(घ) राज्य में व्यवस्था – कर्मधारय समास

उत्तर:

(क) राज्य की व्यवस्था – तत्पुरुष समास

(ii) ‘निस्संदेह’ समस्त पद कौन-से समास का उदाहरण है?

(क) कर्मधारय समास

(ख) अव्ययीभाव समास

(ग) इंद्व समास

(घ) बहुब्रीहि समास

उत्तर:

(ख) अव्ययीभाव समास

व्याख्यात्मक हल:

जहाँ प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त क्रिया पद विशेषण अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं।

(iii) निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए-

| समस्त पद | समास |

| 1. पीताम्बर | कर्मधारय समास |

| 2. घनश्याम | द्विगु समास |

| 3. त्रिकोण | अव्ययीभाव समास |

| 4. नवगीत | तत्पुरुष समास |

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं-

(क) (i) और (ii)

(ख) केवल (ii)

(ग) केवल (i)

(घ) (iii) और (iv)

उत्तर:

(ग) केवल (i)

(iv) ‘चार मासों का समूह’ विग्रह का समस्त पद है-

(क) चोमासा

(ख) चौमासा

(ग) चौमाँसा

(घ) चार मास

उत्तर:

(ख) चौमासा

(v) “यथानियम’ समस्त पद का विग्रह है-

(क) जितना नियम हो

(ख) जब नियम हो

(ग) नियम के अनुसार

(घ) नियम के समान

उत्तर:

(ग) नियम के अनुसार

![]()

प्रश्न 6.

निर्देशानुसार ‘मुहावरे’ पर आधारित छः बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (1 x 4 = 4)

(क) मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए

(i) आग लगाना-जलाना

(ii) अंग-अंग ढीला होना-बहुत थक जाना

(iii) आँखें चुराना-शर्माना

(iv) कान काटना-बहुत चालाक होना

उत्तर :

(ii) अंग-अंग ढीला होना-बहुत थक जाना

(ख) शहर की ऊँची-ऊँची इमारतें देखकर गाँव का युवक ………………… उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए

(i) इधर-उधर की हाँकने लगा

(ii) एड़ियाँ घिसने लगा

(iii) चक्कर खा गया

(iv) आग बबूला हो गया

उत्तर :

(iii) चक्कर खा गया

(ग) मनपसंद खिलौना न मिलने पर बालक का ………………… । रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए

(i) चेहरा मुरझा गया

(ii) आँख का काँटा हो गया

(iii) चेहरा खिल उठा

(iv) उल्टी माला फेरने लगा

उत्तर :

(i) चेहरा मुरझा गया

(घ) पुलिस ने सारा दोष निरीह पीड़ित के …………… । रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए

(i) मोहर लगा दिया

(ii) आँखों से गिरा दिया

(iii) डंका बजा दिया

(iv) मत्चे मढ़ दिया

उत्तर :

(iv) मत्थे मढ़ दिया

(ङ) ‘लाभ-ही-लाभ होना’ के लिए उपयुक्त मुहावरा है

(i) कंचन बरसना

(ii) घन मिलना

(iii) भाग्य चमकना

(iv) इनमें से कोई नहीं

उत्तर :

(i) कंचन बरसना

(च) रेखांकित अंश के लिए कौन-सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित होगा? रमेश प्रत्येक बात को सही-गलत का निर्णय करके बताता है।

(i) तूती बोलना

(ii) तराजू पर तोलना

(iii) लगती बात

(iv) दिमाग होना

उत्तर :

(ii) तराजू पर तोलना

प्रश्न 7.

निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए- (1 × 5 = 5)

राह कुर्बानियों की न वीरान हो

तुम सजाते ही रहना नए काफिले

फ़तह का जश्न इस जश्न के बाद है

जिंदगी मौत से मिल रही है गले

बाँध लो अपने सर से कफ़न साथियों

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों

(i) ‘राह कुर्बानियों की न वीरान हो’ – से क्या तात्पर्य है?

(क) सैनिक सोच-समझकर आगे बढ़ें।

(ख) सैनिक देश के बारे में सोचते रहें।

(ग) बलिदानी सैनिकों की परंपरा बनी रहे।

(घ) बलिदानी सैनिक आगे बढ़ने की सोच में रहें।

उत्तर:

(ग) बलिदानी सैनिकों की परंपरा बनी रहे।

व्याख्यात्मक हल:

बलिदानी सैनिक अन्य सैनिक साथियों को कहता है-मेरे सैनिक साथियों ! हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं, उसकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए।

![]()

(ii) सैनिक किसे सजाने के लिए कह रहे हैं?

(क) देश की कुर्बानियों को।

(ख) भारतमाता को।

(ग) जश्न मनाने वालों को।

(घ) बलिदानी सैनिकों के काफिलों को।

उत्तर:

(घ) बलिदानी सैनिकों के काफिलों को।

(iii) ‘सर पर कफन बाँधने’ के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है?

(क) सिर बचाने की ओर

(ख) देश पर बलिदान होने की ओर

(ग) जीवित रहने की ओर

(घ) सिर पर मुकुट बाँधने की ओर।

उत्तर:

(ख) देश पर बलिदान होने की ओर

व्याख्यात्मक हल:

‘सर पर कफ़न बाँधने’ के माध्यम से देश पर बलिदान होने की ओर संकेत किया गया है।

(iv) ‘फतह का जश्न’ से क्या तात्पय है?

(क) आगे बढ़ने की खुशी

(ख) मृत्यु की खुशी

(ग) जीत की खुशी

(घ) बलिदान की खुशी

उत्तर:

(ग) जीत की खुशी

(v) काफ़िलों से कवि का क्या तात्पर्य है?

(क) न्याय समिति का जत्था

(ख) यात्रियों का समूह

(ग) स्वयं सेवकों का दल

(घ) वीर वाहिनी

उत्तर:

(ख) यात्रियों का समूह

प्रश्न 8.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। (1×2=2)

(क) ‘आत्भत्राण’ कविता में कवि रोग रहित रहने की बात क्यों करता है?

(i) शकित को बनाए रखने के लिए

(ii) भवसागर को पार करने के लिए

(iii) (i) और (ii) दोनों

(iv) जीवन की रक्षा करने के लिए

उत्तर :

(iii) (i) और (ii) दोनों आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह उसे विपत्तियों से उबारने का काम न करें, केवल उसकी आन्तरिक चेतना में ऐसी क्षमता भरने का प्रयास करें, जिसके कारण यह विपदाओं में घबराए नहीं और बड़ी-बड़ी विपदाओं पर भी विजय प्राप्त कर सके।

(ख) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. कबीर संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं।

2. कबीर ईश्वर को संसार में ढूँढते रहते हैं।

3. कबीर के अनुसार जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी है।

4. कबीरदास अहंकार व कटु वचन त्यागने का संदेश देते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(i) 1 और 2

(ii) केवल 3

(iii) 2,3 और 4

(iv) 1,3 और 4

उत्तर :

(ii) केवल 3 दिए गए कथनों में से सही कथन है-कबीर के अनुसार जिसने परमात्मा को जान लिया वहीं सच्चा ज्ञानी है। उनका मानना है, कि यदि मनुष्य में यह गुण विद्यमान हो, तो वह कठिन-से-कठिन मार्ग को भी पार कर लेता है। ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा दृष्टि भी सदैव बनी रहती है।

प्रश्न 9.

निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए- (1 × 5 = 5)

उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बाँधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर, उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तताँग अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग-बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तताँग की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम तताँरा दिन भर के अथक् परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थीं। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें शनै:-शनै: क्षीण होने को थीं। उसका मन शान्त था। विचार मग्न तताँरा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग-बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूँजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ़ आ रहा हो।

(i) ततारा कैसी पोशाक पहनता था?

(क) आधुनिक

(ख) साधारण

(ग) पारंपरिक

(घ) ये सभी।

उत्तर:

(ग) पारंपरिक

व्याख्यात्मक हल:

ततारा पारम्परिक पोशाक पहनता था। वह हमेशा पारंपरिक पोशाक के साथ अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार बाँधे रहता था।

![]()

(ii) लोगों का तताँरा के साथ रहने के कारणों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। है।

(1) आकर्षण व्यक्तित्व के कारण

(2) आत्मीय स्वभाव के कारण

(3) पारंपरिक पोशाक के कारण

(4) अपनी तलवार के कारण

विकल्प:

(क) (1) और (2)

(ख) केवल (1)

(ग) (3) और (4)

(घ) केवल (4)

उत्तर:

(क) (1) और (2)

(iii) निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए:

कथन (A) : समुद्र से ठण्डी बालू निकल रही है।

कारण (R) : समुद्र से ठण्डी हवाएँ आ रही हैं।

(क) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं।

(ख) कथन (A) गलत तथा कारण (R) सही है।

(ग) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत हैं।

(घ) कथन (A) सही तथा कारण (R) गलत है।

उत्तर:

(ख) कथन (A) गलत तथा कारण (R) सही है।

(iv) समुद्र किनारे तताँरा को क्या सुनाई दिया?

(क) पक्षियों की चहचहाहट

(ख) लहरों का शोर

(ग) हवाओं की सरसराहट

(घ) मधुर गीत।

उत्तर:

(घ) मधुर गीत।

व्याख्यात्मक हल:

समुद्र किनारे तताँगा को मधुर गीत सुनाई दिया।

(v) तताँरा किसे अपने से कभी अलग नहीं करता था?

(क) पारंपरिक पोशाक को

(ख) संगीत को

(ग) तलवार को

(घ) द्वीप को।

उत्तर:

(ग) तलवार को

व्याख्यात्मक हल:

तताँरा तलवार को अपने से कभी अलग नहीं करता था। उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी।

प्रश्न 10.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। (1×2=2)

(क) निम्नलिखित में से कौन-से कथन ‘कलकत्ता के राष्ट्रीय ध्वजारोहण’ में स्त्रियों की भागीदारी को दर्शाते हैं?

1. स्त्रियों ने मोनुमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा दिया।

2. गुजराती सेविका संघ की लड़कियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

3. स्त्रियों ने भी जुलूस निकाला।

4. स्त्रियाँ लाल बाजार तक आगे बढ़ गईं। कूट

(i) 1 और 2

(ii) 2 और 4

(iii) 1,2 और 3

(iv) ये सभी

उत्तर :

(iv) ये सभी दिए गए कथनों में से ‘कलकत्ता के राष्ट्रीय ध्वजारोहण’ में स्त्रियों की भागीदारी को दर्शाने वाले सही कथन हैं-स्त्रियों ने मोनुमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा दिया। गुजराती सेविका संघ की लड़कियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। स्त्रियों ने भी जुलूस निकाला। स्त्रियाँ लाल बाजार तक आगे बढ़ गईं।

(ख) लेखक की माँ सूरज ढलने पर फूल तोड़ने और पेड़-पौधों से पत्ते तोड़ने के लिए क्यों मना करती हैं?

(i) वे हजरत मुहम्मद के अजीज हैं

(ii) लेखक की माँ को उनसे अत्यंत प्रेम है

(iii) ऐसा करने से पाप लगता है

(iv) उनमें फिर नए फूल व पत्ते नहीं आते

उत्तर :

(i) वे हजरत मुहम्मद के अजीज हैं लेखक की माँ सूर्यास्त के बाद आँगन के पेड़ों के पत्ते और फूल तोड़ने के लिए मना करती थीं। वह कहती थीं कि इस समय पत्ते तोड़ने से पेड़ रोते हैं और दिया बत्ती के समय फूल तोड़ने से फूल बद्दुआ देते हैं, क्योंकि वे हजरत मुहम्मद के अजीज हैं।

![]()

खण्ड ब’ वर्णनात्मक – प्रश्न

प्रश्न 11.

निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए- (3 × 2 = 6)

(i) ‘बड़े भाई साहब’ कहानी में आपने पढ़ा कि छोटा भाई कक्षा में अव्वल दर्जे से पास हो रहा था और बड़े भाई साहब असफ़ल, फिर भी वह बड़े भाई की नजरों से बचकर अपने खेल संबंधी शौक पूरे करता था। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे ?

उत्तर:

बड़े भाईसाहब के असफल होने के बाद भी अव्वल दर्जा लाने वाले छोटे भाई को डाँटते-फटकारते उसके खेलने जाने पर रोक लगाते हुए वो उसे उम्र का तजुर्बा व घरवाले नसीहत देकर समझाते हैं कि खेल भविष्य के लिए लाभकारी नहीं है। इसे खेलकर उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इन सभी कारणों से बचने के लिए छोटा भाई बड़े भाई की नजरों से छुषकर अपने खेल संबंधी शौक पूरे करता था।

(ii) लेफ्टीनेंट को कैसे पता चला कि हिन्दुस्तान में सभी अंग्रेज़ी शासन को नष्ट करने का निश्चय कर चुके हैं?

उत्तर:

जब लेफ्टीनेंट को कर्नल से यह पता चला कि कम्पनी के खिलाफ़ केवल वजीर अली ही नहीं, बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान और बंगाल के नवाब का भाई शमसुददौला भी अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ़ हैं और इन तीनों ने ही अफ़गानिस्तान के बादशाह शाहे-ज॒मा को हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया है। लेफ्टीनेंट को ऐसा लगा कि कम्पनी के खिलाफ़ सारे हिन्दुस्तान में एक लहर दौड़ गई है अवध से लेकर बंगाल तक सभी अंग्रेजी शासन को नष्ट करने का निश्चय कर चुके हैं।

(iii) शैलेन्द्र के गीतों की विशेषताओं के बारे में बताइए।

उत्तर:

शैलेन्द्र के गीतों की विशेषताएँ इस प्रकार हैं-शैलेन्द्र एक कवि थे और गीतकार भी थे। वे लम्बे समय तक फ़िल्म इण्डस्ट्री से जुड़े रहे परन्तु उन्होंने कभी भी उसमें उलझकर अपनी अहमियत को नहीं खोया। वे दर्शकों की रुचि की आड़ में उधलेपन को उन पर नहीं थोपते थे। वह गीत-संगीत के माध्यम से उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्ल करते थे। उन्होंने अच्छे गीत लिखे जो समाज में लोकप्रिय हुए। उनके गीत भाव-प्रवण थे-दुरुह नहीं उन्होंने सरल व सहज भाषा में गीत लिखे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंगलिस्तानी……’ जैसे गीत शैलेन्द्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए।

प्रश्न 12.

निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। (3×2=6)

(क) ‘मनुष्यता’ पाठ में कवि ने किन-किन महान दानवीर राजाओं का उल्लेख कर मनुष्यता शब्द के वास्तविक अर्थ को परिभाषित किया है? विस्तार से लिखिए।

उत्तर :

‘मनुष्यता’ पाठ में कवि ने परोपकार, दया तथा उदारता जैसे गुणों के संदर्भ में दधीचि, कर्ण इत्यादि महान् व्यक्तियों की चर्चा कविता में की है। दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को दान कर दिया, जिससे इंद्र के अस्त्र वज्र का निर्माण हुआ तथा असुरों की पराजय हुई। दधीचि का परोपकार मनुष्यता के इतिहास में प्रशंसित है।

दानवीर कर्ण ने अपने वचन को पूरा करने के लिए, अपने शरीर-चर्म के रूप में विद्यमान कवच-कुण्डल का दान कर दिया। राजा शिवि ने पक्षी के प्राणों की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया। रंतिदेव ने भूखे अतिथियों के लिए अपने हिस्से का भोजन ग्रहण करने हेतु दे दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये उदाहरण हमें त्याग, बलिदान व परोपकार का संदेश देते हैं।

(ख) ‘अब तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अकसर करती हैं गपशप’ पंक्ति के आधार पर बताइए कि वर्तमान समय में तोप की क्या स्थिति है तथा वह हमें क्या सीख देती है?

उत्तर :

एक समय था, जब तोप अत्यंत शक्तिशाली और सामर्थ्यवान थी, परंतु अब अकसर छोटे बच्चे उस पर बैठकर उसकी सवारी करते हैं, चिड़ियाँ उसके ऊपर बैठकर आपस में गपशप करती हैं, गौरैया तो शैतानी में इसके मुँह के भीतर ही घुस जाती हैं, जो यह दर्शाता है कि अब उन्हें कभी भयानक मानी जाने वाली इस तोप से डर नहीं लगता है।

एक समय बेशक यह जबरदस्त शक्तिशाली वस्तु रहती थी, परंतु वर्तमान समय में उसका मुँह बंद हो गया है। अतः यह स्पष्ट है कि समय के साथ तोप की स्थिति में बदलाव हो गया है और एक समय शक्ति की परिचायक तोप आज मात्र संग्रहालयों में प्रदर्शनी व मनोरंजन की वस्तु बनकर रह गई है।

(ग) ‘पर्वत प्रदेश में पावस’ कविता के आधार पर बताइए कि सहस्र-दृग-सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा?

उत्तर :

‘पर्वत प्रदेश में पावस’ कविता के आधार पर ‘सहस’ दृग-सुमन से तात्पर्य पर्वतों पर खिले हुए हजारों फूल, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है। मानों ये पहाड़ की आँखें हों। इसके द्वारा कवि ने यह कल्पना की है कि पर्वत अपने विशाल आकार को तालाबरूपी दर्पण में देख रहा है। इसके लिए आँखों की आवश्यकता थी, इसलिए कवि ने ‘सुमन’ को पहाड़ के नेत्र कहा होगा।

प्रश्न 13.

निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए- (3 × 2 = 6)

(i) घर वालों के मना करने पर भी टोपी का लगाव इफ़्फुन के घर और उसकी दादी से क्यों था? दोनों के अंजान, अटूट रिश्ते के बारे में मानवीय मूल्यों की दृष्टि से अपने विचार लिखिए।

उत्तर:

टोपी के घर वालों ने जब टोपी के व्यवहार में इफ़्फ़न का प्रभाव देखा तो उन्होंने उसे इफ़्फन के घर जाने से मना कर दिया था परंतु टोपी का लगाव इफ्फून की दादी से था। वह जब भी इफ़्फ़न के घर जाता तो उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था। इफ़्फ़न की बाजी और अम्मी उसकी बोली पर हँसी तो दादी ही बीच-बचाव करते हुए टोपी की भाषा में उन्हें डाँटती थी। वह बड़े स्नेह और आत्मीयता से उससे बात करती थी। टोपी और इफ़्फ़न की दादी अलग-अलग जाति और मजृहब के थे मगर दोनों अटूट रिश्ते से बँधे थे। प्यार का बंधन किसी जाति और धर्म को नहीं मानता। जब दिल से दिल मिलता है तो जाति और धर्म बेमानी हो जाते हैं। दादी ने टोपी के दिल को पहचाना और टोपी ने दादी के प्यार को माना। इस प्रकार दोनों में एक ‘पाक-साफ़ रिश्ता बना। इफ्फ़न की दादी के आँचल में टोपी अपना अकेलापन भूल जाता था। दादी को भी टोपी के साथ अपनेपन

का अहसास होता था।

(ii) हरिहर काका अनपढ़ थे लेकिन अपने अनुभव और विवेक से दुनिया को बेहतर समझते थे, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

अथवा

अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की अच्छी समझ रखते हैं।’ कहानी के आधार पर सोदाहरण पुष्टि कीजिए।

उत्तर:

अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका, अपने अनुभव और विवेक से दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। आरंभ में वे महंत की बातों और प्रलोभनों से प्रभावित हुए, शीघ्र ही उन्हें इस बात का आभास हो गया कि महंत की अपेक्षा उनके भाई-भतीजे बेहतर हैं। इस प्रकार उनका महंत के प्रति विश्वास कम होने लगा। कालांतर में वे यह भी समझ गए कि दोनों ही उनकी आवभगत ज़मीन अपने नाम कराने के लिए कर रहे हैं, जैसे ही जमीन अपने नाम लिखवा लेंगे वैसे ही बे उन्हें दूध में से मकखी की तरह निकाल फैंकेंगे। वे ज़मीन-ज़ायदाद के मुद्दे पर जागरूक हो गए थे क्योंकि उन्हें गाँव के कुछ उन लोगों की दुर्दशा का पता था जिन्होंने जीते जी अपनी ज़मीन दान में दी या किसी संबंधी के नाम पर लिखवा दी। वे सीधे-सादे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी की तरह दुनिया को समझ गए थे। बाद में चतुर व्यक्ति की तरह उन्होंने निर्णय लिया कि वे अकेले रहेंगे, पर ज़मीन किसी के

नाम नहीं करेंगे।

![]()

(iii) “स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाएँ” फिर भी लेखक और साथी स्कूल क्यों जाते थे? आज के स्कूलों के बारे में आपकी क्या राय है? क्यों ? विस्तार से समझाइए।

उत्तर:

स्कूल जाने के कारण

- परेड में अच्छा करने पर पी. टी. सर से शाबाशी पाने की लालसा

- स्काउट की परेड करते समय नीली-पीली झंडियों को ऊपर-नीचे करते हुए आनंद की अनुभूति

- स्कूल के रास्ते पर खड़े अलियार की झाड़ियों से सौंधी महक आना

(शेष प्रश्न के लिए छात्रों के उपयुक्त मत पर अंक दें)

व्याख्यात्मक हल :

“स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाएँ” ‘सपनों के से दिन’ पाठ में लेखक को बचपन में स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे कक्षा कार्य व अध्यापक द्वारा सिखाए गए सबक कभी याद नहीं होते थे और न ही उसे गृह कार्य करने में रुचि थी। फिर भी स्काउटिंग का अभ्यास करते समय उन्हें स्कूल अच्छा लगने लगता था। जब वे नीली-पीली झंडियाँ लेकर पी. टी. सर की सीटी पर या वन-टू-प्री कहने पर झंडियाँ ऊपर-नीचे या दाएँ-बाएँ करते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। खाकी वर्दी और गले में दोरंगा रूमाल लटकाना भी उन्हें अच्छा लगता था। विशेष रूप में जब पी.टी. मास्टर उन्हें शाबाशी देते थे तो उन्हें स्कूल बहुत अच्छा लगने लगता था। साथ ही स्कूल जाते समय रास्ते में खड़े अलियार की झाड़ियों से आती सौंधी महक बहुत अच्छी लगती। स्कूलों के बारे में मेरी राय है कि शारीरिक दंड पर रोक लगाना बहुत आवश्यक कृदम है। बच्चों को विद्यालय में शारीरिक दंड से नहीं अपितु मानसिक संस्कार द्वारा अनुशासित करना चाहिए। इसके लिए पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा आदि उपाय अधिक ठीक रहते हैं क्योंकि डर से बच्चा कभी भी अपनी समस्या अपने शिक्षक के समक्ष नहीं रख पाता है। उसे सदैव यही भय सताता रहता है कि यदि वह अपने अध्यापक को अपनी समस्या बताएगा तो उसके अध्यापक कहीं उसकी पिटाई न कर दें जिसके कारण वह बच्चा दब्बू किस्म का बन जाता है। इसके स्थान पर यदि उसे स्नेह से समझाया जाएगा तो वह सदैव अनुशासित रहेगा और ठीक से पढ़ाई भी करेगा और वह नियम से रोज़ाना विद्यालय आएगा।

प्रश्न 14.

निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए।

(क) आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्य (5×1=5)

संकेत बिंदु —

- आशा-निराशा का अर्थ

- आशा की शक्ति

- उपसंहार

उत्तर :

आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु

आशा मनुष्य के जीवन में शक्ति का संचार करती है, जबकि निराशा उसे पतन की ओर ले जाती है। आशा मनुष्य का शुभ संकल्प है। मनुष्य की प्रत्येक उन्नति, लक्ष्य व सफलता की प्राप्ति का संचार आशा से ही है। जैसे-अग्नि का ऊर्जा से, समुद्र का लहरों से और दीप का प्रकाश से संबंध है, उसी प्रकार आशा का मनुष्य से अटूट संबंध है। मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, वह अपनी किस्मत खुद तय कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है, जब वह आशावादी होगा।

आशावादी व्यक्ति अपनी क्षमता और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए ही अपना लक्ष्य तय करता है। उसे यह भान होता है, कि राह में जटिल हालात से उसका मुकाबला होगा, इसलिए वह विपरीत परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं होता। वह आवश्यक साधन जुटाकर अपनी लगन व मेहनत से मुश्किल हालात का मुकाबला करता है और ऐसी परिस्थितियाँ भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पातीं। आखिर में सफलता उसके कदम चूमती है। यह आशा का ही कमाल है, कि मनुष्य बड़ी-बड़ी मुसीबतों को हँसते-हँसते जीत लेता है। आशावादी दृष्टिकोण मनुष्य की क्षमता और दक्षता को बढ़ाता है और इससे सफलता उसके और करीब आ जाती है। जहाँ आशा ही नहीं वहाँ प्रयास कैसे हो सकता है और जब कोई प्रयास ही नहीं होगा तो फिर सफलता मिलनी असंभव है।

आशावादी व्यक्ति से ही यह उम्मीद की जा सकती है, कि वह मिट्टी से सोना पैदा कर सकता है। आशावादी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, बल्कि वह दूसरे के बढ़े हुए हाथों को थामकर उन्हें नई जिंदगी देता है। जीवन का आनंद संघर्षों से लड़कर जीने में ही है और मनुष्य आशावादी होकर ही संघर्ष कर सकता है। आशा ही उसे सफलता, सुख व आनंद सब कुछ दिलाती है।

इसके विपरीत निराश व्यक्ति कोशिश करने से पहले ही अपने को हारा हुआ मान लेता है। निराशा से व्यक्ति की मानसिक और शारीस्कि क्षमता भी घटती जाती है। इस वजह से भी सफलता उससे दूर भागती जाती है और जो व्यक्ति पूरी तरह निराश हो जाता है वह अपना जीवन ही समाप्त कर देता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कि मनुष्य के लिए निराशा से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। हमें निराशा का विनाश करके आशा को अपना धर्म बनाना चाहिए। अपने जीवन-उद्देश्य के लिए सबसे पहले हमें आशावाद का सहारा लेना चाहिए।

(ख) जलवायु परिवर्तन

संकेत बिंदु —

- विश्व की बड़ी समस्या

- जलवायु परिवर्तन से निपटारा

- निराशा से हानि

- जलवायु परिवर्तन का अर्थ

- उपसंहार

उत्तर :

जलवायु परिवर्तन के कारण

मानवीय कारण जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मनुष्य ही है। सामान्यतः जलवायु में परिवर्तन कई वर्षों में धीरे-धीरे होता है। लेकिन मनुष्य के द्वारा पेड़-पौधों की निरन्तर कटाई और जगल को खेती या मकान बनाने हेतु उपयोग करने के कारण इसका प्रभाव जलवायु में भी पड़ने लगा है। जबकि पेड़-पौधे काम आते हैं और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए इन्हें बचाना अनिवार्य है।

इसके साथ ही कारखानों को सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला माना जाता है, क्योंकि इसके आस-पास रहने से साँस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदूषण फैलाने वालों में वाहनों को लिया जाता है। यह सभी वायु प्रदूषण फैलाने में अपना योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे उदाहरण हैं, जो वायु प्रदूषण के कारक बनते हैं। वायु प्रदूषण से गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ने से जलवायु में भी परिवर्तन होने लगता है।

प्राकृतिक कारण इनमें वे कारण हैं, जो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही हो जाते हैं, जिसमें मनुष्य का कोई भी रोल नहीं होता; जैसे-भूकंप, ज्वालामुखी का फटना आदि। ज्वालामुखी फटने से उसमें से जो लावा निकलता है उसके किसी जलस्रोत में जाने या कहीं भी जाने से वहाँ प्रदूषण फैल जाता है और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण भी प्रदूषण ही है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप दुनिया के मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि होगी जिससे बाढ़, भूस्खलन तथा भूमि अपरदन जैसी समस्याएँ उत्पन्न होंगी। जल की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। ताजे जल की आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। जलवायु परिवर्तन जल स्रोतों के विवरण को भी प्रभावित करेगा। उच्च अक्षांश वाले देशों तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के जल स्रोतों में जल की अधिकता होगी, जबकि निम्न अक्षांश वाले देशों में जल की कमी होगी।

जल्वायु परिवर्तन को रोकने के उपाय हालाँकि जलवायु परिवर्तन को रोकना इतना आसान नहीं है, किंतु फिर भी छोटे-छोटे प्रयासों से हम इसकी गति पर अवरोध लगा सकते हैं। जैसे कि-त्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाकर हम जलवायु परिवर्तन को रोकने की शुरुआत कर सकते हैं। विमान और पेट्रोल के वाहनों को छोड़कर बस, ट्रेन या साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही सरकारों पर कार्यवाही के लिए दबाव डाला जा सकता है। हरित ऊर्जा और जहाँ संभव है वहाँ अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करें। जरूरत न होने पर लाइट, पंखे, एसी और हीटर को जरूर बंद करें। अधिक-से-अधिक पेड़ लगाएँ।

उपसंहार जलवायु परिवर्तन का संकट मानव के जीवन को काफी हद तक हानि पहुँचा सकता है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही जोर-शोर से कार्य किया जा रहा है। इस विषय में बहुत सी योजनाएँ, नीतियाँ एवं सम्मेलनों का भी आयोजन किया जा रहा है जिससे आने वाली पीढ़ी को जलवायु परिवर्तन के होने वाले गंभीर परिणामों से सुरक्षित रखा जा सके।

“जलवायु परिवर्तन की ना करें अनदेखी,

पर्यावरण संरक्षण का सबका लक्ष्य हो एक ही।”

(ग) अंधविश्वास से घिरा समाज

संकेत बिंदु –

- अंधविश्वास की अवधारणा

- अंधविश्वास के विविध रूप

- अंधविश्वास का समाज पर प्रभाव

- अंधविश्वास समाप्त करने के उपाय

उत्तर :

अंधविश्वास से घिरा समाज

दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, जहाँ के समाज में अंधविश्वास व्याप्त नहीं है। वस्तुतः हर अंधविश्वास का कोई-न-कोई कारण अवश्य होता है। बताया जाता है कि ‘ईसा मसीह’ को जब सूली पर चढ़ाने के लिए उन्हें पकड़ने कुछ लोग गए उस समय वे कुछ लोगों के साथ भोजन कर रहे थे। भोजन करने वालों की संख्या ‘ 13 ‘ थी।

अत: ’13’ की संख्या ईसाइयों के लिए अशुभ साबित हुई और धीरे-धीरे यह अंधविश्वास बनकर लोगों में घर कर गया। हमारे देश में भी किसी कार्य के समय किसी के द्वारा छींक देना, काली बिल्ली द्वारा रास्ता काटना, किसी के द्वारा पीछे से आवाज देना आदि अनेक अंधविश्वास हैं, जो उत्तर भारत के लोगों के मन में अपनी जगह बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा अंधविश्वास अछूतों को छूने को लेकर है। हम उम्मीद कर सकते हैं, कि जैसे-जैसे शिक्षा का प्रचार-प्रसार बढ़ेगा, भारतीय समाज इस दंश से मुक्त होगा।

विवेक का प्रयोग किए बिना ऐसी अतार्किक बातों में विश्वास करना अंधविश्वास कहलाता है।

“अरिहरन की चोरी करें, करे सूई का दान।

ऊँचा चढ़ि कर देखत, केतिक दूर विमान।।”

इस दोहे से अभिमाय है। “मानव कुमार्ग पर चलकर कमाए गए धन का नगण्य भाग दान करके आकाश की ओर देखता है, कि उसे स्वर्ग ले जाने वाला विमान अभी कितनी दूर है?” अज्ञानी मानव द्वारा ऐसा किया जाना अंधविश्वास को ही दर्शाता है। किसी गरीब स्त्री की जमीन जायदाद हड़पने के लिए उसे डायन घोषित कर देना अंधविश्वास का एक ऐसा उदाहरण है, जिसमें मानवीयता को ताँक पर रखकर गरीब लोगों के साथ अन्याय किया जाता है।

यदि अशिक्षित मनुष्य अंधविश्वासों को मानता है, तो यह बात समझ आती है, कि वह वास्तविकता से अनभिश्क है, किन्तु अफसोस की बात यह है, कि आज के वैज्ञानिक युग में शिक्षित लोग भी अनेक प्रकार के अधविश्वासों को मानते हैं। आज दुनिया के विकसित देशों में भी कई प्रकार के अंधविश्वास व्याप्त हैं, किन्तु भारतीय समाज अंधविश्वासों के मामले में उनसे दो कदम आगे है। लोगों को शिक्षित कर अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है, किंतु इस कार्य में जिस मीडिया को सशक्त भूमिका अदा करनी चाहिए थी, वही अंधविश्वास को फैलाने का कार्य कर रहा है। ऐसे में हर समझदार एवं जिम्मेदार नागरिक का यह कर्त्तव्य बनता है, कि वह अंधविश्वासों की सच्चाई से लोगों को अवगत कराएँ।

![]()

प्रश्न 15.

निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में औपचारिक पत्र लिखिए- (5 × 1 = 5)

(i) आप अर्णव/अरनी हैं और क.ख.ग. नगर के/की निवासी हैं। आपके क्षेत्र के बाजारों में प्रतिबंधित होने के बावजूद प्लास्टिक शैलियों का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए नगर निगम अधिकारी को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। |

उत्तर:

क-. ख. ग. नगर, आगरा

दिनांक xx/xx/xxxx

सेवा में,

नगर निगम अधिकारी महोदय,

विषय- प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियों के धड़ल्ले से हो रहे प्रयोग पर रोक लगवाने हेतु।

मान्यवर

निवेदन है कि मैं कमला नगर, आगरा शहर का एक सजग नागरिक हूँ। पर्यावरण के प्रति सचेत होने के नाते मैं आपको अपनी चिंताओं से अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से प्लास्टिक की थैलियाँ रोकने का प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं, कभी कभार छापे भी डाले गए, इससे छोटे-छोटे दुकानदारों में हड़कंप तो मचा, किन्तु कुछ हल नहीं निकल सका, समस्या ज्यों-की-त्यों है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करने वालों पर कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही करें तथा जुर्माना भी लगाएँ।

आशा है आप इस पर विचार अवश्य करेंगे।

धन्यवाद

भवदीय

अर्णब

अथवा

(ii) आप भुवन गुलेरिया/भावना गुलेरिया हैं और अ.ब.स. नगर में रहते/रहती हैं। आपके क्षेत्र के पार्क को लोगों ने सार्वजनिक धरना-प्रदर्शन का केन्द्र बना दिया है जिससे वहाँ के निवासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ‘जागरूक ‘ समाचार-पत्र, मुंबई के संपादक को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए।

उत्तर:

अ. ब. स. नगर, मुम्बई

सेवा में

संपादक महोदय

जागरूक समाचार पत्र

विषय – पार्क में हो रहे सार्वजनिक धरना-प्रदर्शन की समस्या से निवारण पाने हेतु।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं अ.ब.स. नगर की निवासी भावना गुलेरिया अपने क्षेत्र की तरफ़ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमरे क्षेत्र के पार्क में कुछ प्रमुख लोगों ने अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग कर उसे सार्वजनिक धरना-प्रदर्शन केंद्र बना दिया है, जिससे मोहल्ले वासियों को गुंडागर्दी, मार-पीट एवं शोर-शराबे जैसी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपके माध्यम से मैं यह चाहती हूँ कि आप अपने पत्र में इस समस्या को उजागर करते हुए संबंधित अधिकारियों तक इस समस्या को पहुँचाकर स्थानीय लोगों को सुविधा मुहैया कराने में मदद करें।

धन्यवाद

प्रार्थी

भावना गुलेरिया

दिनांक 20/xx/xxxx

प्रश्न 16.

निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 60 शब्दों में सूचना लिखिए। (4×1=4)

आप ‘महिला समिति’ की अध्यक्ष रचना शास्त्री हैं और समिति के सभी सदस्यों के साथ ‘नारी-सुरक्षा’ के संदर्भ में एक बैठक करना चाहती हैं। इसकी सूचना लगभग 60 शब्दों में लिखिए।

अथवा

पुलिंस थाना, सिविल लाइंस, लुधियाना के थानाध्यक्ष की ओर से एक सूचना-पत्र लगभग 60 शब्दों में लिखिए, जिसमें नगरवासियों को शहर में निरंतर बढ़ रही वाहन चोरियों के प्रति सतर्क किया गया

उत्तर :

|

महिला विकास समिति, दिल्ली दिनांक : 15 अप्रैल, 20xx ‘नारी-सुरक्षा’ के संदर्भ में बैठक महिला समिति की ओर से सभी महिलाओं को यह सूचित किया जाता है कि 25 मई, 20xx को दोपहर 12: 30 बजे बाल विकास महिला सभागार में महिला समिति की अध्यक्ष रचना शास्त्री की अध्यक्षता में नारी के लिए होने वाले उत्थान के विषयों पर चर्चा करने हेतु बैठक होगी। आप सभी लोगों को आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। रचना शास्त्री |

|

पुलिस थाना, सिविल लाइंस, लुधियाना दिनांक 15 फरवरी, 20x x वाहन चोरी के संबंध में सभी लुधियाना नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि वाहन चोरियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इस पर रोक लगाने हेतु हमें कुछ नियम पालन करने होंगे। आपको अपने वाहनों को घर में या पार्किंग में पार्क करना होगा। वाहन को सड़क पर एकांत स्थान पर खड़ा मत कीजिए और अपने वाहन को उपयोग न करने पर सदैव लॉक करके रखें। धन्यवाद |

प्रश्न 17.

निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए- (3 × 1 = 3)

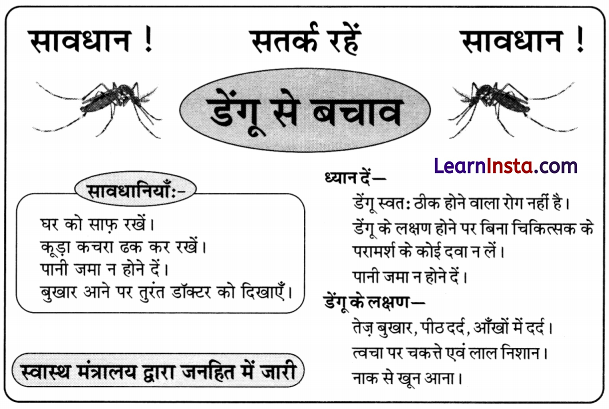

(i) डेंगू- मलेरिया के प्रकोप से बचाव हेतु लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कौजिए।

उत्तर:

अथवा

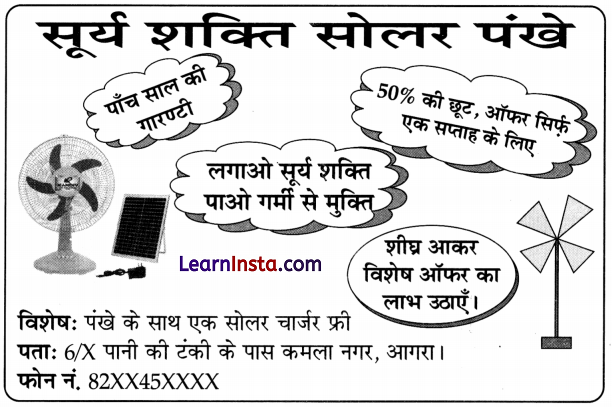

(ii) सोलर पंखे बनाने वाली संस्था सूर्य-शक्ति के प्रचार-प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए।

उत्तर:

प्रश्न 18.

‘सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता’ कथन को आधार बनाकर लगभग 100 शब्दों में लघुकथा लिखिए। (5×1=5)

अथवा

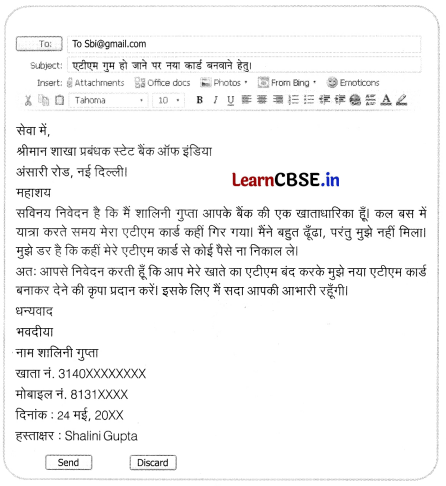

आप अंकित गुप्ता/शालिनी गुप्ता हैं। बस में यात्रा करते समय आपका एटीएम कार्ड कहीं गिर गया है तथा बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रहा है? बैंक प्रबंधक महोदय को इसकी जानकारी देते हुए नया कार्ड बनाने के लिए एक ई-मेल भेजिए।

उत्तर :

सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता

एक समय की बात है। किसी गाँव में दो मित्र रहते थे उनका नाम नेकीराम और फेकूराम था। नेकीराम बहुत ही विनम्र सत्य और दयालु व्यक्ति था, जबकि फेकूराम बहुत ही मतलबी और झूठा था। एक दिन दोनों मित्र पैसा कमाने के लिए शहर की ओर निकले उन लोगों ने बहुत धन कमाया। जैसे ही वह गाँव जाने के लिए निकले तो फेकूराम के मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम अपना धन इस पेड़ के खोखले में छिपा दें और जब हम दोनों सुबह लौटेंगे तो सारा धन अपने साथ ले जाएँगे। नेकीराम तैयार हो गया और दोनों मित्र अपना धन पेड़ के खोखले में छिपा कर गाँव की ओर चल पड़े। फेकूराम ने आधी रात को जंगल पहुँचकर सारा धन चुरा लिया। दूसरे दिन जब दोनों दोस्त धन लेने जंगल में पहुँचे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला।

फेकूराम नेकीराम से कहने लगा कि तुमने मेरा पैसा चुराया है, तो नेकीराम बोला मैंने नहीं चुराया, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पैसे भी चोरी हो गए। नेकीराम के चोरी से इंकार करने पर फेकूराम उसे सरपंच के पास सजा दिलाने के लिए ले गया और बोला सरपंच यह चोर है मेरी मदद कीजिए जो हमने धन छिपा रखा था वो सब इसने चुरा लिया है।

नेकीराम ने कहा-यह तुम कैसे कह सकते हो?

फेकूराम-मेरे पास इसका सिर्फ एक सबूत है। सरपंच ने पूछा-वो सबूत कौन है?

फेकूराम बोला-वो देवदूत जो उस पेड़ में रहते हैं हमें उनसे पूछना चाहिए, सब लोग पेड़ के पास पहुँचे और फेकूराम जोर से बोला-ओ इस पेड़ में रहने वाले देवदूत कृपया बताइए कल रात क्या हुआ था?

पेड़ से आवाज आई-नेकीराम कल रात यहाँ आया था और सारा धन चुराकर ले गया। ये सुनकर नेकीराम भौचक्का रह गया और बोला अरे बेवकूफ पेड़ मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा।

ये कहते हुए नेकीराम ने लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए और पेड़ के चारों तरफ बिछा दिए और उनमें आग लगा दी। कुछ ही देर में फेकूराम के पिताजी चीखते हुए पेड़ से बाहर निकले और बोले हे भगवान, मेरी मदद करों, मैं जल रहा हूँ।

गाँव के सरपंच ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया तो फेकूराम के पिताजी बोले की मेरे बेटे ने मुझसे छिपने के लिए कहा और कहा कि नेकीराम सारा धन चुराकर ले गया।

असल में धन मेरे बेटे फेकूराम ने चुराया है। फेकूराम के हाथ-पैर थरथराने लगे। सरपंच ने फेकूराम को सजा दी और नेकीराम को धन लौटा दिया सीख : सत्य की हमेशा जीत होती है।

अथवा